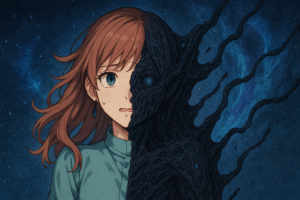

“グノーシア化”は悲劇か救済か——各キャラの運命と分岐を徹底考察

宇宙船「D.Q.O.」で終わらない夜が続く。

“人を消す”存在グノーシアは、本当に敵なのか――。

悲劇と救済のあわいを、感情の温度で読み解く長篇考察。

イントロダクション|“感染”という名の問いかけ

宇宙船「D.Q.O.」。

夜は終わらず、限られた乗組員の間に紛れ込む“グノーシア”。

人を「消す」その行為は、悪なのか、それとも救いなのか――この違和感こそが物語を起動させる。

『グノーシア』はSFミステリーの装いの下に、人間とは何か/他者を理解するとは何かという根源的なテーマを封じ込めた作品だ。

ここで語られる「グノーシア化」は、単なる感染ではなく、存在の形が変わるという通過儀礼である。

本稿はそのグノーシア考察として、プレイヤー体験に宿る感情の温度から「グノーシア化の意味」を読み解いていく。

ループを重ねるほど、人間/グノーシアの境界は淡くにじむ。

「消す」「救う」「受け入れる」の線引きは揺らぎ、わたしたちは“正しさ”よりも“感情”に近づいていく。

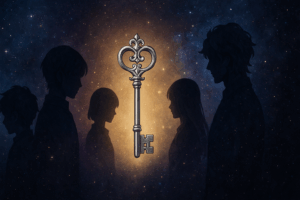

その曖昧さは、排除の物語を理解の物語へと反転させる鍵でもある。

本稿では、主要キャラクターの運命と分岐を辿りながら、グノーシア化は悲劇か、それとも救済かを段階的に検証する。

読み終えるころ、あなた自身の記憶もまた、静かに呼び覚まされるはずだ。

閉ざされた宇宙船という「実験場」

逃げ場のない密室は、信頼のリスクを可視化する装置だ。

他者を信じることは最も人間的で、同時に最も危うい行為になる。

関わることそのものが“感染”の可能性を帯びる世界で、倫理は試され続ける。

“グノーシア化”が意味する「存在の変換」

グノーシア化は、個の意識が集合知へ沈降する現象――

ciatr.jpの解説はこれを

「異なる意識との同化=存在の再定義」と述べる。

すなわち“消える”とは、別の仕方で“生まれ直す”ことでもある。

人間を消すことは、本当に悪なのか?

倫理としては否定されるはずの行為に、作品は微かな“慈悲”の影を差し込む。

関連考察が指摘するように、

「眠らせる」ことは痛みの終息としても読めるからだ。

悪/善の二分法がほどけた場所で、わたしたちはあらためて問い直される――

それでもあなたは、誰かを消せるか。

“グノーシア化=悲劇”という視点

“感染”という言葉の裏には、血ではなく輪郭の崩落がある。

人間にとって本当の死とは、肉体の終わりではなく、「自分が自分でなくなること」。

それは『グノーシア』という世界で最も静かで残酷な悲劇だ。

失われる「人間性」――同化がもたらす喪失

グノーシア化は、個の意識が集合知へと溶ける過程である。

ciatr.jpの解説によれば、

感染者は「他者と区別されない存在」へと退色し、孤独も他者との距離も意味を失う。

一見するとそれは安らぎだが、実際には世界から切り離される喪失である。

“人間性”とは、他者と異なることによって生まれる痛みの総体だ。

それを失うということは、苦しみの終わりと同時に、存在の意味の消滅でもある。

グノーシア化は、その「痛み」と「意味」を同時に奪っていく。

ループが生む「終わらない死」

物語を貫くループ構造は、時間の罰ではなく終わらない死の再演を象徴している。

note考察では、

それを「救われない時間の牢獄」と呼ぶ。

死んでも終われず、また同じ痛みを繰り返す――

進んでいるようで、同じ場所を歩き続ける。

この構造は、わたしたち自身の生にも重なる。

後悔や喪失を抱えたまま、同じような日々を繰り返すとき、

そこには『グノーシア』のループと同じ“理解への足踏み”がある。

「救い」という名の暴力

グノーシアたちは“人を消すこと”を「救済」と呼ぶ。

それは苦しみからの解放であり、痛みを終わらせるための行為。

だが、その救いは他者の同意を奪う瞬間に暴力へと変わる。

敵が悪意を持たないからこそ、わたしたちは単純に憎めない。

正しさが人を壊す――それがこの作品の静かな恐怖である。

結果として“グノーシア化=悲劇”とは、

人間の正義が他者の自由を侵すときに生じる精神の崩落を意味する。

『グノーシア』は“感染のドラマ”ではなく、人間の限界を描いた物語なのだ。

“グノーシア化=救済”というもう一つの読み方

悲劇の裏側には、必ず“光”がある。

『グノーシア』における“感染”を、恐怖ではなく変化の兆しとして読むなら、

そこに見えてくるのは「破壊」ではなく「拡張」――つまり、人間の可能性そのものだ。

肉体を越える——「意識の永続」としてのグノーシア化

『グノーシア』の根幹には、意識の保存というテーマが流れている。

note考察では、

人間の記憶や思考が「蓋然計算領域」に蓄積されることで、“グノース”という集合意識が生まれ、

そこからグノーシアが派生したと説明されている。

つまり、グノーシア化は肉体の死ではなく、意識の変換――人が新しい形で生き続けるための手段なのだ。

人は肉体の消滅を「死」と呼ぶ。けれど、もし思考や感情が別の場所に残るなら、それはもう一つの生の形だ。

グノーシア化とは、“失う”のではなく、“続く”という希望の物語かもしれない。

“知ること”による解放——恐怖の終焉

『グノーシア』は、プレイヤーに「知ること」を何度も求めてくる。

ループを繰り返し、情報を積み重ね、誰が敵かを見極める過程で、

私たちは“理解すること”の重さと温かさを学ぶ。

each.hatenablogの考察もまた、

「理解こそが偏見と恐怖を超える唯一の方法」であると指摘している。

恐怖とは、知らないことから生まれる影。知ることによって恐怖は輪郭を持ち、やがて受け入れられる。

だから、グノーシア化の先にある“理解”とは、恐怖の終わり=解放でもあるのだ。

セツが繰り返す「知らなければいけない」という言葉――それは推理のためではなく、他者を理解するための祈りである。

知ることで痛みを引き受け、痛みを抱くことで人はやさしくなる。そこにこそ、救済の構造がある。

“同化”は“共感”の別名

他者と境界を溶かすことは、失われることではなく、共鳴することだ。

“感染”を恐怖ではなく共感の極致として捉えるなら、グノーシア化は「他者を自分の中に迎え入れる」ための最後の一歩である。

人間は完全に分かり合うことができない。だからこそ、痛みを共有する行為に価値が生まれる。

感染とは理解の暴走であり、同時に愛の拡張でもある。その瞬間、人間とグノーシアの区別は意味を失い、心だけが残る。

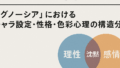

キャラクター別に見る“グノーシア化”の運命と分岐

『グノーシア』が描くのは推理でもSFでもない。

それは、人間が変化をどう受け入れるかの記録だ。

彼らの「グノーシア化」はウイルスではなく、それぞれの心の選択である。

本章では、主要キャラクター――セツ・夕里子・ジョナス・ステラの4人を中心に、

彼らがどのように“悲劇と救済のあわい”を歩いたのかを読み解いていく。

そこには、4つの感情の形「祈り」「知」「信」「愛」が交差している。

セツ —— ループを知る者の祈り

セツは『グノーシア』の語りの中心に立つ人物であり、無限のループを知る存在でもある。

彼/彼女は何度も同じ夜を繰り返しながら、「理解すること」そのものに意味を見出そうとする祈りの体現者だ。

考察でも触れられているように、セツは「観測者」でありながら“グノーシア化”を恐れない。

彼/彼女にとってそれは終わりではなく、他者と同化するほどの理解の到達点に近い。

ループの先でセツが見つけたのは、真実ではなく「やさしさ」だった。

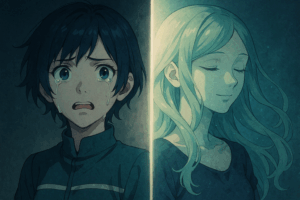

夕里子 —— 知の果てに立つ孤独

夕里子は“すでに知っている者”。すべてを理解しながら、誰にも理解されない孤独を背負う。

知ることは力だが、同時に壁でもある。冷静さは、感情を遮断することでしか世界を保てない痛みの表れだ。

「あなたたちは、まだ見えていないのですね。」――その裏に滲むのは、“見えてしまった者”の寂しさ。

彼女の救いは、もはや他者ではなく、自らの内側の静寂にしかない。

ジョナス —— 信仰という名の安息

彼はしばしば狂信者と見なされる。だがその信仰は逃避ではなく、受け入れるための手段だ。

彼にとって“グノーシア化”は滅びではなく帰還。宇宙と人間、個と全体の境界を溶かしていく。

自我の消失を恐れず、微笑みながら世界へと溶ける姿は、理解を超えた“やすらぎ”の象徴である。

ステラ —— 変わってしまったあなたを愛する

ステラは“赦す愛”を体現する。感染した者を拒まず、「それでもあなたを見ている」と言える。

彼女の優しさは、理解では届かない場所で機能する。理解できなくても、赦す――それが人間の最後の証だ。

破壊をも受け入れる強さを持ち、悲劇の中に咲く花のように、世界に希望を残す。

セツは祈り、夕里子は知り、ジョナスは信じ、ステラは愛した。

それぞれが“グノーシア化”と向き合い、自らの答えを見つけていく。

だから『グノーシア』は一つの結論では終わらない。四つの感情が同時に生きる物語なのだ。

世界観とループ構造が語る“再生”のメタファー

『グノーシア』の時間は直線ではなく、静かに渦を描く。

それは「繰り返すための罰」ではなく、理解へ至るための祈り。

永遠の夜の中で、彼らは少しずつ変わっていく。

ループは「学び」の構造である

物語を貫くループは、登場人物たちにとって学びの場だ。

同じ時間を繰り返すたびに、彼らは他者を知り、そして自分自身を見つめ直す。

Uppercutcritは

“Everyone lies, everyone is human(誰もが嘘をつき、誰もが人間だ)”と記す。

嘘をついても、騙されても、理解しようとする――その行為自体が“人間性”だ。

ループは罰ではない。終わらない試行錯誤は、感情の教育装置であり、

人は“許し方”と“受け入れ方”を学んでいく。

宇宙=意識の比喩

宇宙船「D.Q.O.」は、閉じた空間でありながら、どこまでも広い。

それは、まるで人間の内面そのもののようだ。乗組員は心の人格、

グノーシアは無意識に沈む恐れと同化欲求。

Mediumの分析が述べる通り、

ループのたびに意識は再構築され、理解に呼応して宇宙は拡張する。

宇宙とは外ではなく内側に広がる領域。その果てなさが、『グノーシア』のSF的リアリズムを支えている。

ループの終わりは、知の完成ではなく「祈りの継続」

多くのループは「終わるため」にある。だが本作では、終わらないこと自体が意味を持つ。

セツの「次の世界へ行こう」は、ループを閉じる言葉ではなく、次の理解へ進む宣言だ。

『グノーシア』が教えるのは、終わらないことの優しさ。

繰り返しの中でこそ、人は他者を学び、自分を赦し、再び立ち上がる――それが“再生”だ。

結論|悲劇と救済のあわいで生きる

“グノーシア化”とは、他者と出会うことの痛みの比喩である。

人は触れ合うたびに少しずつ自分を失い、それでも誰かを理解しようとして手を伸ばす。

その揺らぎこそが、人間という存在の“証”だ。

悲劇は「終わり」ではなく「気づき」

悲劇とは、失敗でも死でもない。気づいてしまうことだ。

無力、届かない愛、壊れゆく世界――だが気づきは理解を呼び、理解は他者へ手を伸ばす勇気に変わる。

セツのループは罰ではなく祈り。世界をやり直すたびに、理解し、理解されようとする。

その過程が「生きる」という営みの縮図である。

救済とは「他者を受け入れる勇気」

救済は勝利の形をしていない。赦しと受容の行為だ。

ステラの「それでもあなたを見ている」は、人間らしさの極致であり、グノーシアの救いの形でもある。

ジョナスは信じ、夕里子は知り、セツは祈り、ステラは愛した。

彼らが見つけたのは「完全な理解」ではなく、不完全な共存だ。

不完全であることを受け入れる――それこそが、人が人である理由だ。

終わりのない旅の中で

本作は明確な結末を提示しない。ループは続く。だがそれは、理解を諦めないということでもある。

私たちもまた日々ループし、同じ痛みに出会い、それでも向き合おうとする。

その瞬間、人は“グノーシア化”の一歩手前――他者と心を共有しようとする場所に立っている。

“グノーシア化”は悲劇か、それとも救済か。答えは外にはない。

あなたがこの問いに向き合うとき、それは静かな祈りへと変わる。

悲劇の中に救済があり、救済の中に悲劇がある。

そのあわいで、私たちは今日も生きている。――それが、『グノーシア』という物語の優しさだ。

コメント