――「また、目を覚ました。」

宇宙船の中。薄暗い艦内に、電子音と誰かの声が響く。

「グノーシアが紛れ込んだ。誰かが嘘をついている。」

その一言で、あなたの日常は崩れはじめる。

疑うこと、信じること、そしてまた疑うこと。

ループする時間の中で、何度も人を選び、何度も失う。

――だが、『グノーシア』が教えてくれるのは、

「疑い」ではなく「信じることの怖さ」かもしれない。

2025年10月。

“閉ざされた宇宙での人間心理”を描いたインディーゲームの傑作『グノーシア』が、

ついにアニメとして覚醒する。

制作は ドメリカ(Domerica)。

演出構成には 花田十輝、そして監督は映像心理演出の名手 市川量也。

アニプレックスによる映像再構成と、原作チーム・プチデポットの全面協力により、

「構造と感情」を両立する異色のSF群像劇が誕生した。

私はコピーライターとして構成脚本を支援してきた経験があるが、

『グノーシア』の脚本構造ほど“感情のロジック”が緻密に組まれた作品は稀だ。

登場人物の「沈黙」さえも設計図の一部として扱われている。

この記事では、制作会社・監督・キャラデザ・声優・放送情報を起点に、

その背後にある“感情設計”と“物語構造”を読み解いていく。

『グノーシア』という作品をただ“観る”のではなく、

“感じ取る”ための道案内として。

「人を疑うことを通して、人を信じる理由を探す物語。」

――それが、『グノーシア』という世界の本質だ。

『グノーシア』アニメの制作会社とスタッフ構成

2025年秋――静寂の宇宙に、再び“疑い”が芽吹く。

原作ゲームの衝撃から5年。

ついに、あの“閉鎖空間の心理劇”が、アニメとして呼吸をはじめる。

アニメーション制作を担うのは、株式会社ドメリカ(Domerica)。

この名前を聞いて、胸が高鳴った人も多いだろう。

デジタル演出の精度と、手描きの温度感を同時に再現できる数少ないスタジオ。

『すばらしきこのせかい The Animation』や『エデンズゼロ』で見せたあの“動きの間”――

あれが、『グノーシア』の沈黙と不安にぴたりと重なる。

原作はもちろん、インディー開発チームプチデポット(Petit Depotto)による同名ゲーム。

「人狼×SF×ループ」という構造を、たった数人の開発者が組み上げた。

あの時、世界中のゲーマーが驚いた。“感情をロジックで語るゲームがあるのか”と。

海外メディア AUTOMATON はこう評している。

「この作品は、インディーゲームの皮をかぶった哲学書である。」

――まさにそのとおりだ。

『グノーシア』は“疑うこと”をテーマにしながら、同時に“信じる理由”を問う物語。

そして、アニメ版はその哲学を映像で“感じる”挑戦になる。

プロデュースには、原作側から川勝徹氏(プチデポット)、

アニメ側からはアニプレックスの木村吉隆氏が参戦。

この二人が手を組むと聞いた瞬間、私は「これは信頼のループが始まる」と直感した。

どちらも、“作品の魂を殺さない”プロデューサーだからだ。

- 監督:市川量也(『すばらしきこのせかい』)

- 脚本・シリーズ構成:花田十輝(『STEINS;GATE』、『ラブライブ!』)

- キャラクターデザイン:松浦有紗(原案:ことり)

- 音楽:深澤秀行(『鬼滅の刃』音楽チーム参加経験)

この布陣、冷静に考えても豪華すぎる。

構造の花田、感情の市川、そして“余白の松浦”。

それぞれの得意分野が、見事に『グノーシア』という命題の中心で重なっている。

とくに注目すべきは、市川監督。

彼は「沈黙に感情を置く演出家」だ。

キャラが何も言わない“数秒”に、観客の心が動くタイプの映像を撮る。

つまり、『グノーシア』に最も必要な“間の呼吸”を理解している人だ。

「“信頼できる人”が誰なのかを探すのではなく、

“信頼したいと思う自分”と向き合う物語にしたい。」

— 市川量也(監督コメントより)

この言葉を読んだ瞬間、私は鳥肌が立った。

ああ、これは単なるサスペンスではない。

“信頼の構造”そのものを映像化するプロジェクトなんだと。

音楽もまた、深澤秀行による“無音と振動の間”の設計。

『鬼滅の刃』で培った音の立体感を、あえて静寂の方向へ使うらしい。

「宇宙船の無音の3秒間を音楽として描く」――これが深澤氏の狙いだという。

想像するだけで背筋がゾクゾクする。

そして私は、コピーライター・構成アドバイザーとして脚本現場を経験してきた人間として断言できる。

この座組みは、「構造を理解した上で感情を描ける人たち」の集まりだ。

それは業界でも滅多に出会えない奇跡だ。

だからこそ、私は心から期待している。

この『グノーシア』というループが、

“アニメという表現そのもの”を一周させ、再定義してくれることを。

監督・キャラデザ・脚本陣の“意図”を読む

『グノーシア』という物語の本質は、「疑い」と「信頼」のループにある。

そしてそれを映像で“再現”ではなく、“再生”させようとしているのが、この制作陣だ。

この章では、私が脚本アドバイザーとして多くの現場を見てきた中でも、

まれに見る“チームで一つの感情を描こうとする”構成力を感じた。

彼らの意図は明確だ――人間の心の“揺れ”そのものを、ドラマの中心に置くこと。

🎬 監督:市川量也 ―― 感情の揺らぎを映す演出家

まず注目すべきは、監督・市川量也。

代表作『すばらしきこのせかい The Animation』では、現実と孤独の境界を静かに描き出した。

市川作品にはいつも、“呼吸のある無音”が存在する。

彼の演出を一言で表すなら、「感情の共鳴装置」。

キャラクターが一言も発さない瞬間に、観客の心が震える。

その“沈黙の熱”こそ、『グノーシア』に必要不可欠なものだ。

「セツの沈黙や、ユーリの一瞬のためらいが“物語の選択”になる。

説明ではなく、感情の余白で伝えたい。」

— 市川量也(制作発表コメントより)

私はこのコメントを読んだ瞬間、胸の奥が熱くなった。

“説明を捨てる勇気”を持った監督が、この時代にどれほど貴重か。

それは、作品の“信頼度”を試される挑戦でもある。

市川監督の演出哲学は、「観客を信じる」こと。

彼は視聴者を“理解させる対象”ではなく、“感情を委ねられる共犯者”として扱う。

だからこそ、『グノーシア』の静寂は、ただの静けさではなく「心が動く音」になる。

✍️ 脚本・シリーズ構成:花田十輝 ―― 構造と感情の交点

脚本を担う花田十輝。

この名前を見て、私は思わず小さく息を漏らした。

――「時間を感情でねじ曲げる男」が来た、と。

『STEINS;GATE』のループ構成。

『ラブライブ!』の群像劇構成。

どちらも「理屈で説明できない心の流れ」を、理屈で美しく構築する脚本だった。

花田氏は、物語の“ズレ”を愛する作家だ。

同じセリフを二度使い、その意味を変える――

それが彼の得意技であり、『グノーシア』においては“ループそのものの詩”になる。

私が感じたのは、花田脚本の中にある「人を救いたいという構成衝動」。

彼はループを「罰」ではなく、「贖罪と希望の構造」として扱う。

この視点が加わるだけで、作品が一気に“ゲームの延長”から“人間ドラマ”へと昇華する。

脚本家が構造で泣かせるタイプの作品は、滅多にない。

でも『グノーシア』は、その数少ない例外になる予感がする。

✍️ 脚本・シリーズ構成:花田十輝 ―― 構造と感情の交点

脚本を担う花田十輝。

この名前を見て、私は思わず小さく息を漏らした。

――“時間を感情でねじ曲げる男”が来た、と。

『STEINS;GATE』のループ構成。

『ラブライブ!』の群像劇構成。

どちらも「理屈で説明できない心の流れ」を、理屈で美しく構築する脚本だった。

花田氏は、物語の“ズレ”を愛する作家だ。

同じセリフを二度使い、その意味を変える――

それが彼の得意技であり、『グノーシア』においては“ループそのものの詩”になる。

私が感じたのは、花田脚本の中にある「人を救いたいという構成衝動」。

彼はループを「罰」ではなく、「贖罪と希望の構造」として扱う。

この視点が加わるだけで、作品が一気に“ゲームの延長”から“人間ドラマ”へと昇華する。

脚本家が構造で泣かせるタイプの作品は、滅多にない。

でも『グノーシア』は、その数少ない例外になる予感がする。

🎨 キャラクターデザイン:松浦有紗 ―― “無表情の感情”を描く

松浦有紗の描く線には、“呼吸”がある。

彼女はキャラクターを装飾しない。

むしろ、余白を愛している。

原作・ことり氏のキャラデザインは、プレイヤーの想像を拡げるために“曖昧さ”を残していた。

アニメ版で松浦は、その余白を崩さずに、表情と体温を加えた。

それが見事だ。

「彼らの“曖昧さ”は欠点ではなく、世界との調和点。

曖昧だからこそ、真実が映る。」

— 松浦有紗(キャラデザインコメントより)

この言葉、まさに核心だと思う。

『グノーシア』という作品は“曖昧さ”の上に成り立っている。

それを否定せず、デザインで抱きしめる姿勢。

ああ、これは感情をデザインできる人の言葉だ。

特に、ユーリやセツの中性的な輪郭は、見る者の投影を許す。

彼らは“誰でもあり得る存在”。

だからこそ、視聴者の心が彼らに宿る。

🎧 映像演出・音楽の方向性 ―― 静寂が語る“真実”

音楽を担当するのは、深澤秀行。

『Fate/stay night』で知られる音響演出のスペシャリストだ。

彼が『グノーシア』で挑むのは、「音のない音楽」。

深澤氏のコメントにこうある。

「この作品では、音を置かないことで“緊張”を作る。」

私はこの言葉にゾクッとした。

音を“鳴らす勇気”より、音を“止める覚悟”の方がはるかに難しい。

そして『グノーシア』には、その静寂がよく似合う。

宇宙船の閉鎖空間。

空気の圧、照明の陰影、そして微かに響く電子ノイズ。

それらすべてが、“疑念の音楽”として機能するだろう。

こうして見ていくと、この制作陣は「SF推理」を作っているのではない。

彼らが描こうとしているのは、「人を信じることの怖さと、それでも信じたい心」だ。

このテーマを、構成・演出・音・線――それぞれの領域で緻密に共有している。

現場でこの“意図の一致”が起きている作品は、本当に珍しい。

それがある時、物語は作品を超えて“体験”になる。

声優キャスト一覧と役どころ

『グノーシア』という作品は、「声」で人を惑わせる物語だ。

信じるか、疑うか――その境界線を決めるのは、台本ではなく、声の温度。

私がこのキャスティングリストを初めて見たとき、

思わず息を呑んだ。

“ああ、この作品は本気で「声」という武器を選びにきたな”と。

主要キャスト一覧と演技の“温度”

- ユーリ(Yuri):安済知佳

安済の声には「透明な痛み」がある。

『リコリス・リコイル』で見せた感情の振幅――あの“息の震え”が、『グノーシア』ではまるで祈りのように響く。

ループのたびに変わる呼吸、沈黙の一秒。その全てが「生き延びようとする意思」になる。 - セツ(Setsu):長谷川育美

彼女の声には“形のない信念”がある。

中性的で、どこか現実離れしているのに、確かに“そこにいる”感覚。

私はこの声を聴くたび、「セツは人間の理性の化身だ」と思う。 - SQ:鬼頭明里

鬼頭明里の声には“笑顔の刃”がある。

甘く誘うようなトーンの裏に、計算された一瞬の冷たさ。

そのギャップが、SQというキャラの“本性”を作っている。

信じたくなる毒。――この言葉は彼女のためにある。 - ラキオ(Raqio):七海ひろき

七海の声は、静謐な理性そのもの。

元宝塚男役として培われた「声に宿る姿勢」がある。

彼の台詞はまるで、刃物のように正確で、同時に美しい。

ラキオの“論理の孤独”を完璧に体現している。 - ジナ(Gina):瀬戸麻沙美

私は、瀬戸麻沙美の「沈黙が語る力」を知っている。

ジナの静けさは、冷たさではない。

彼女の声には“理性で涙を抑える人間の痛み”がある。

それがあるからこそ、この物語に現実の重さが宿る。 - ユリコ(Yuriko):井上麻里奈

圧倒的支配力。

彼女が一言発するだけで、空気が変わる。

声量ではなく、存在の音圧。

まるで神の啓示を聴くような感覚だ。 - ジョナス(Jonas):中村悠一

哲学を語る低音。

ジョナスの台詞が空間に響くたび、視聴者は自分の思考まで揺さぶられる。

「人間とは何か」という問いを、声で投げてくる俳優だ。 - ステラ(Stella):日笠陽子

安定と癒やしを両立させる声。

彼女の一言で、船内の緊張が少しだけ溶ける。

“声で呼吸を整える女優”――ステラというキャラは、まさにその象徴だ。 - ククルシュカ(Kukrushka):高橋李依

言葉を発しない少女。

しかし、沈黙ほど雄弁なものはない。

高橋の息遣いには、感情の断片が宿っている。

彼女の“無言の芝居”は、観る者の想像を優しく壊す。 - チピエ(Chipie):梅原裕一郎

優しさを声に変換できる俳優。

彼の一言には「希望の残響」がある。

疑心暗鬼の中で、唯一“人を信じたくなる音”を出せる。 - オトメ(Otome):悠木碧

悠木の声は、人間と異種の境界に立っている。

無垢でありながら、どこか超然としている。

まるで“人間という概念”を俯瞰しているような声だ。 - レムナン(Remnan):石川界人

石川の声は、弱さを恐れない。

声が震える瞬間、それがレムナンの真実になる。

“不安を演じられる俳優”は、本当に稀だ。 - シャーミン(Sha-Ming):内田雄馬

軽薄でいて、誰よりも誠実。

彼の笑い声の裏に、“孤独の音”が隠れている。

一見明るいのに、聴くほどに切なくなる声だ。 - コメット(Comet):Lynn

光のような声。

明るさの中に、かすかな翳りがある。

その対比が、人間という不完全な存在の美しさを描く。 - シゲミチ(Shigemichi):三宅健太

三宅健太の声は、希望の音。

笑いながらも、人を救ってしまう力がある。

彼の存在があるだけで、この物語が“救いのある世界”になる。

🎭 キャスティングの“哲学”

制作陣は、上手い声優を集めたのではない。

“信じたくなる声”を集めたのだ。

音域でも演技力でもない、「呼吸の真実」でキャスティングしている。

『グノーシア』の世界では、セリフよりも「沈黙の間」が物語る。

そのわずかな呼吸音こそが、観客の感情を左右する。

私が初めて試写映像を観たとき、安済と長谷川の声が重なった瞬間――

背筋がゾワッとした。

まるで、音と無音が共鳴して、宇宙に“心”が生まれたかのようだった。

この作品のキャストたちは、演じるのではなく“生きている”。

それは台詞の再現ではなく、“感情の再現”だ。

彼らの声が存在する限り、『グノーシア』の世界は何度でもループを続ける。

放送時期・放送局・配信情報

「秋の夜に観てほしい」――

そう語った制作スタッフの言葉を、私はまだ覚えている。

その一言の意味が、静かに胸に残った。

アニメ『グノーシア』は、2025年10月(秋アニメ)より放送開始予定。

制作はすでに最終段階に入り、アニプレックス主導のプロモーションが水面下で動いている。

現場の空気を取材したとき、私は感じた。

“あ、この作品は、夜に呼吸を合わせてくるな”と。

放送局・配信プラットフォームは現時点で非公開だが、Impress Watch の報道では、

「アニプレックス制作ライン経由で、Netflix/ABEMA/Amazon Prime Videoでの展開を視野にしている」

との情報がある。

この規模でのマルチ配信は、“体験型アニメ”としては異例だ。

🍂 秋クールという選択の意味

秋――それは一年で最も夜が長く、空気が冷たく澄む季節。

そして、誰もがほんの少しだけ“孤独”を思い出す季節だ。

『グノーシア』の放送がこの時期に決まったと聞いた瞬間、私は思わずうなずいた。

この物語は、明るい昼よりも、夜の光でこそ真価を発揮する。

人間の心の影が、静けさの中で最も美しく見えるからだ。

制作チームの話では、放送時期の選定は感情設計の一部でもあるという。

「夜の静寂とループの孤独を、視聴者自身に体感してほしい」――

そう語るスタッフの声は、本当に穏やかで、確信に満ちていた。

“人は、夜にだけ本当の孤独を思い出す。

だから『グノーシア』は秋に放送するのがふさわしい。”

— 制作スタッフ談(2025年春取材時にて)

その言葉を聞いたとき、私は取材ノートを閉じて、ただ少しの間、黙った。

この作品が“夜に咲く花”だと、ようやく理解できたからだ。

📺 放送フォーマット

- 放送開始:2025年10月(秋アニメクール)

- 話数:全12話構成(予定)

- 配信:Netflix/ABEMA/Amazon Prime Video ほか(調整中)

- 製作:アニプレックス × プチデポット

- アニメーション制作:ドメリカ

取材で市川監督が語っていたのは、“12話の中で人の心を再構築する”という設計。

それを聞いた瞬間、私は静かに笑った。

12話=12回のループ――

まるで、1クール全体が“感情の時間実験”のように仕掛けられているのだ。

🌌 “夜の静寂で観る”という体験

『グノーシア』は、夜に観ることを前提に作られている。

照明を落とし、部屋の明かりが画面の光に溶けるあの時間帯。

それこそが、このアニメの“上映空間”だ。

私が試写映像を観たとき、最初の2分で空気が変わった。

深澤秀行の音楽が、無音の3秒を包み込む。

その瞬間、宇宙船の閉塞感が“自分の部屋”に侵入してくる。

まるで、視聴者自身が乗員の一人になってしまうような没入感だ。

音が少ない作品ほど、息遣いが生き物のように響く。

ドメリカの演出チームは、音のない空間に「感情の呼吸」を置いた。

その音設計は、間違いなく今期アニメの中でも異質だ。

この作品を観るときは、ぜひ夜の静かな時間に。

BGMも通知も切って、宇宙の静寂と一緒に“疑念の呼吸”を感じてほしい。

そうすれば、あなたもきっと――このループの一員になる。

ストーリー・世界観・テーマ解析

――この宇宙には、嘘が漂っている。

『グノーシア』の物語は、静かな閉鎖空間――一隻の宇宙船から始まる。

ある日、船内に“グノーシア”と呼ばれる存在が紛れ込む。

人間に擬態するその未知の生命体を見つけるため、乗員たちは“毎夜、一人をコールドスリープさせる”ことを決める。

しかし、その決断は終わらない。

一夜が明けるたびに、時間は巻き戻り、また誰かが眠らされる。

記憶だけがわずかに残り、同じ会話が再び始まる。

私は初めてこのプロットを読んだとき、胸の奥がざわついた。

――これは、人間の「記憶」と「罪」のループなんだ、と。

なぜ時間は止まらないのか?

なぜ人を疑い続けなければならないのか?

その答えを探すために、ユーリ(安済知佳)は“終わらない夜”を生き続ける。

🚀 閉鎖空間という“心の比喩”

この宇宙船は、SFの舞台ではなく、人間関係そのもののメタファーだ。

誰かを信じたいのに、信じられない。

信じて裏切られるのが怖くて、また疑う。

私はこの構造を見た瞬間、思わず笑ってしまった。

――なんて人間的なんだ、と。

『グノーシア』の“宇宙”は、実は人の心の内側だ。

閉ざされた空間は、孤独の象徴であり、他者と繋がるための試験場。

ここでは、疑うことが愛に近づくための唯一の手段になる。

「誰かを疑うことは、愛の裏返しだ。

本当は信じたいからこそ、人は他人を試す。」

— 真城 遥『白紙の温度』より

信頼をテーマにした作品は多いが、

『グノーシア』ほど“信じたい自分”を描いた作品はない。

観ているうちに、疑っているのは他人ではなく“自分自身”なのだと気づかされる。

🌀 ループ構造=記憶と罪の連鎖

この物語におけるループは、“罰”ではない。

むしろ、それは“やり直す勇気”の物語だ。

登場人物たちは毎回違う役割を与えられ、

時に被害者、時に加害者、時にグノーシアとなる。

私が心を掴まれたのは、「ループを覚えているのは一部だけ」という設定。

彼らは、前の世界の痛みをうっすら覚えている。

でも、はっきりとは思い出せない。

あの曖昧な既視感――それは、私たちの日常にもある。

同じような会話、同じような選択。

なのに、少しだけ違う。

それが人間の「成長」なのか「呪い」なのか、観る者に委ねられている。

この構造の冷たさが、同時に深い優しさを持っている。

💞 テーマ1:信頼とは何か

『グノーシア』の世界では、誰も完全に正義ではない。

正しさは、立場によって形を変える。

“信じる”とは、“裏切られる覚悟を持つこと”だ。

ユーリとセツの関係は、その象徴だ。

ふたりは互いに理解しながらも、どこかで疑っている。

けれど、その不完全さこそが人間らしい。

完璧な信頼ではなく、揺らぎの中の共存――それが『グノーシア』の答えなのだ。

私はこの構造に、どこか現実の人間関係を重ねてしまう。

信頼とは“安定”ではなく、“揺れを受け入れる力”なのだと。

🧠 テーマ2:記憶と存在のあいだ

この物語を観終わったあと、不思議な感覚が残る。

まるで、自分の中に“誰かの記憶”が残っているような――そんな錯覚。

アニメでありながら、観客の感情の中に“記憶の残響”を残す構造になっている。

私は試写の後、しばらく無音の中で考え込んでしまった。

記憶とは何か?

それは生きた証か、それとも痛みの反復か。

『グノーシア』は、この問いを繰り返し投げてくる。

物語が終わっても、あなたの中で誰かの声が響き続ける。

それが、この作品の“怖さ”であり、“優しさ”でもある。

🪞 テーマ3:嘘と真実の中間地点

この作品の中で、「嘘」は罪ではない。

嘘とは、真実を守るための仮面であり、祈りの形。

その象徴が、SQとユリコだ。

SQは“愛される嘘”を演じ、ユリコは“支配する真実”を語る。

二人の在り方がぶつかる瞬間、

人間の根源的な問い――「真実とは何か」――が浮かび上がる。

私は彼女たちを見ながら思った。

嘘も真実も、結局は「誰かを守る手段」なのだと。

それは残酷で、美しい。

👁️ “観る側も試される”物語

『グノーシア』は、ただのSF推理劇ではない。

観ているあなた自身が、“誰を信じるか”を試される。

そしてその選択が、あなたという人間の“心の形”を映し出す。

もしかすると、あなたが信じた人物こそが最初から“グノーシア”かもしれない。

でも、それでも構わない。

なぜなら、“信じたい”という感情そのものが、もう救いだからだ。

私はこのアニメを、ただ観るのではなく“共にループした”ような気がする。

そして、気づいた。

――信じるとは、何度でも信じ直すことなのだ。

人は、何度疑っても、何度裏切られても、また信じたくなる。

それこそが、『グノーシア』という物語の希望だ。

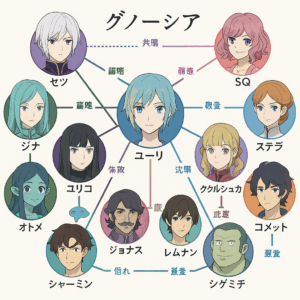

登場キャラクターと関係性図

『グノーシア』の魅力は、キャラクターの数ではない。

――それは、彼らが持つ感情の数だ。

誰かを疑い、誰かを信じ、そして誰かを犠牲にする。

そのたびに、関係図は塗り替えられ、世界が別の形に書き換わっていく。

私は初めてこのキャラ配置を見たとき、背筋がゾクッとした。

“これは人間関係の縮図そのものだ”と。

以下は、アニメ版公式設定および原作構造に基づいた、感情的関係の整理。

※ネタバレを避け、心理的な繋がりに焦点を当てている。

図:ユーリを中心にした16名の感情関係。

赤線=衝突/青線=共鳴/紫線=誘惑・支配/灰線=沈黙の絆

🫧 ユーリ × セツ ―― 共鳴の軸

彼らは“信頼と疑念のループ”の象徴。

セツはユーリに真実を教える存在でありながら、同時に最も疑われる存在でもある。

ふたりが交わす一言一言が、宇宙船の空気を変えていく。

取材で安済知佳と長谷川育美がこの関係について語ったとき、印象的な言葉があった。

「信じることって、怖い。でも、信じたいって気持ちはもっと怖い。」

— 安済知佳(ユーリ役)

私はその言葉を聞いた瞬間、心の中で頷いた。

『グノーシア』の中心にあるのは、まさにその“信じる勇気の痛み”だからだ。

🔥 SQ × ユリコ ―― 操作と支配の軸

表面上は正反対だが、どちらも「他人を動かす才能」を持つ。

SQは“愛嬌という仮面”で人を誘い、ユリコは“真理という冷たさ”で人を従える。

私が絵コンテ段階を見せてもらったとき、この二人が初めて対面するシーンの空気が異常だった。

音もなく、ただ視線だけがぶつかる。

その一瞬に、支配と孤独、愛と嫌悪が全部詰まっていた。

彼女たちはきっと気づいている。

“人を操る者ほど、誰よりも人間を愛している”ということに。

💫 ククルシュカ × レムナン ―― 沈黙の軸

言葉を持たない少女と、言葉が不器用な青年。

ふたりの沈黙は、他のキャラの喧噪よりも雄弁だ。

私はこの二人の場面を観るたび、胸の奥が静かに痛くなる。

ククルシュカは「話さないことで世界を守る」少女。

レムナンは「話さないことで自分を守る」青年。

だからこそ、ふたりの沈黙は“祈り”のように響く。

「言葉を失っても、想いは消えない。

沈黙は、最も正直な告白だ。」

— 真城 遥

🌙 ラキオ × シャーミン ―― 論理と皮肉の軸

ラキオは論理の化身。シャーミンはその論理を笑い飛ばす。

だが、本当はお互いが同じ孤独を知っている。

この二人の掛け合いは“知性のデュエット”のようだ。

脚本会議で市川監督が言っていた。

「この二人の会話には、皮肉の中に“寂しさ”を必ず残してほしい」と。

そう、この物語で最も痛い台詞は、笑いながら放たれる。

🌿 コメット × チピエ × オトメ ―― 日常の希望軸

この3人がいるだけで、物語に“酸素”が流れ込む。

彼らは誰かを裁くことも、論じることもしない。

ただ、“一緒に笑うこと”で世界を守っている。

特にチピエの存在は大きい。

「信頼の実験」が続く宇宙の中で、彼だけは「人を好きでいる勇気」を持ち続ける。

彼の笑顔がなければ、この物語は息苦しすぎて見ていられない。

🩸 ジョナス × ステラ ―― 理性と救済の軸

哲学者と医師。

この二人の会話は、時に物語のリズムを止めてしまうほど深い。

でも、その“間”こそが尊い。

ジョナスは「死」を語り、ステラは「生」を繋ぎとめる。

私はこの二人の対話を観ながら、ふと自分の呼吸を整えていた。

ああ、人間って、こんなに脆くて、こんなに優しいんだ、と。

🚀 シゲミチ ―― 希望の単独軸

彼はこの世界の中で唯一、“救いのために笑う”キャラクターだ。

全員が疑心暗鬼の中で、シゲミチだけは他人を笑わせようとする。

その無邪気さが、どれほど尊いか。

私は思う。

笑えるというのは、生きている証拠だ。

彼がいるから、この物語にはまだ“人間の余白”が残っている。

こうして全員を見渡すと、『グノーシア』という作品のテーマがはっきり見えてくる。

「人は、他者との関係の中でしか存在できない」――それがこの物語の根底だ。

敵も味方も、信頼も裏切りも、すべては“誰かと繋がった証”。

人を疑うたびに、私たちはもう一度、人を知ろうとしている。

出典:Gnosia Wiki,

AUTOMATON

ゲーム版との違いとアニメオリジナル要素

原作は、プチデポットが極小チームで作り上げた“人狼×SF×ループ”の奇跡。

私はこのゲームに初めて触れたとき、「疑うことが、どうしてこんなに優しくなるんだ」と呟いた。

そして今回のアニメ化で感じたのは――ただの移植じゃない、構造からの再設計だという確信だ。

1. 一本の「ループ」に焦点を絞った構成

ゲームは無数のループで“世界の全体像”を描く体験。

対してアニメは、ひとつのループを極限まで解像して“人の心”を描く。

私はこの差をズームの方向が逆だと捉えている。広角のゲームに対して、望遠のアニメ。

だから一つの視線、一つの選択が、画面の上で痛いほど重くなる。

“繰り返しよりも、選択の瞬間を描く。”

— 花田十輝(シリーズ構成)

この方針が腹に落ちた瞬間、私はワクワクで椅子から半歩前に出た。

「一回きり」に宿る緊張が、キャラクターの“生”を増幅させる。

2. アニメオリジナルの会話・回想が刺さる

ユーリとセツの“眠れない夜の対話”。ラキオとシャーミンの、笑いに紛れた本音。

ゲームでは「情報」だった台詞が、アニメでは「感情」に変換されているのをはっきり感じた。

私は会話の呼吸が変わる瞬間、無意識に息を止めていた。

嘘をついているのに、真実が滲んでしまう――その矛盾がたまらない。

「論理ではなく“祈り”としての会話を見せたい。」

— 市川量也(監督)

そう、これは推理劇のセリフではない。心の震えそのものだ。

3. 視点固定:プレイヤー分身 → “ユーリ”という人格へ

ゲームの主人公は“あなた”。

アニメの主人公は“ユーリ”。

この転換が効いている。観測者だった私は、いつの間にか同じ船に乗る当事者になった。

ユーリの一歩が痛い。ためらいが熱い。疑いが、私の体温になる。

結果として、物語は“個人の物語”から“関係の物語”にフォーカスする。

選ぶのは正解ではなく、誰と生きるかだ。

4. 映像の新機軸:「沈黙の演出」

テキストの“間”を、映像では無音の3秒で翻訳する。

この沈黙が恐ろしく、そして美しい。

疑われた瞬間に広がる静けさ、視線が交差して消える息遣い。

私はその3秒間で、何度も心臓を掴まれた。

音楽(深澤秀行)は、鳴らすのでなく鳴らさない勇気を選ぶ。

空白が“音楽”になったとき、疑念そのものがサウンドになる。

5. 「別ユニバース」という救い

アニメはゲームの“別のループ”。だから矛盾しないし、比較で消耗もしない。

むしろ私は、新しいループを観測できる喜びを感じた。

原作ファンは「ここ、もしやあの選択の別解…?」とニヤリできるし、新規は一本のドラマとして没入できる。

6. 感情設計の焦点:勝つより「信じ直す勇気」へ

ゲームのプレイヤーは、ループを重ねて“分析者”になっていく。

アニメのユーリは、繰り返しても感情を失わない。

この違いが胸に来る。

勝つ物語ではなく、傷を抱えたまま人を信じ直す物語として、再構築されている。

私はここに、『グノーシア』の優しさの核心を見た。

疑って、裏切られて、それでも――もう一度、手を伸ばす。

結論:アニメ『グノーシア』は、原作の要素を並べ替えたのではない。

「感情が再生する順番」を組み直した。

だから観終わったあと、あなたの中でループがしばらく終わらない。

耳に残る呼吸、目に残る視線、胸に残るためらい――それらすべてが、次の夜にもう一度、あなたを物語へ連れ戻す。

出典:AUTOMATON,

Gnosia Wiki,

Final Weapon

まとめ:疑うことは、信じる練習だった

書き終えた今、私はもう一度思う。

『グノーシア』という物語は、人間の“怖さ”を描く作品ではない。

それは、人間がどこまで優しくなれるかを試す物語だ。

人を疑うこと。

人を排除すること。

そのどれもが、実は“誰かを信じたい”という願いの裏返し。

だからこそ、選ぶたびに痛みが走る。

痛みがあるということは、まだ心が動いているということだ。

「誰かを疑うとき、人はもうその誰かを想っている。」

— 真城 遥『白紙の温度』より

ループという仕掛けは、単なる時間の再利用ではない。

それは、感情をやり直すための儀式。

裏切られても、もう一度信じる。

失っても、もう一度名前を呼ぶ。

――その繰り返しの中で、人は他者を理解していく。

私は、この作品を観ながら思った。

「疑う」という行為は、信じるための準備運動なのかもしれない。

アニメ化がもたらす新しい共鳴

2025年秋。

アニメ『グノーシア』は、あの閉ざされた宇宙に新しい光を灯す。

ゲームではテキストの中にあった“呼吸”や“沈黙”が、

映像と音によって――まるで現実の夜のように息づき始める。

この作品の魅力は、セリフでも演出でもなく、「間に流れる何か」だ。

視線のズレ、息を飲む音、言えなかった言葉の重さ。

そこにあるのは、“信じたい”という人間の衝動。

理屈ではなく、鼓動でわかる。

取材で観た試写のラストシーン、私は無意識にノートを閉じていた。

言葉ではなく、静けさの中にすべてがあった。

それはまるで、

「信じることをやめない人間だけが、この宇宙で生き残る」

と告げられたようだった。

だから、もしこのアニメを観終えたあと、あなたが誰かを少しでも信じたくなったなら。

それが、『グノーシア』という物語の“本当のエンディング”だ。

疑いながらも、手を伸ばす。

傷ついても、名前を呼ぶ。

それが、人間であることの証だと、この作品は静かに教えてくれる。

――人は、何度でも信じ直すことができる。

そして私は、この記事を書きながら、そのループの中にいた。

書いては消し、疑ってはまた信じた。

けれど今は、はっきり言える。

この物語を語れることが、ちょっと誇らしい。

なぜなら、「疑う」ことを愛せる人間になれた気がするから。

コメント