はじめに──この物語に残った“かすかな痛み”へ

アニメ『グノーシア』を観終えたとき、胸の奥に静かなざわめきが残っていなかっただろうか。

それは疑いの記憶でも、喪失の痛みでもない。

もっと小さく、もっと名づけにくい感情──

「触れられなかった想いの温度」のようなものだ。

物語が終わっても、その温度だけがじんわりと残り続ける。

これはループ作品だからではない。

『グノーシア』が扱っているのが“人間の心の縫い目”だからだ。

私はコピーライターとして、脚本分析者として、

そして何よりひとりの観客として、

ずっとこの作品のことを考えてきた。

どうしてこんなにも記憶に沈むのか。

どうしてセツだけが、あれほど温かく感じるのか。

この深掘り記事は、その答えを探すための

“静かな観測記録”だ。

あなたが感じた孤独や痛みの正体が、

ここでそっと言葉になるかもしれない。

それでは行こう。

セツが覚えているもの、あなたが忘れてしまったもの。

そのすべてに触れる、もうひとつの旅へ。

『グノーシア』を“心の温度”で読む──セツ、孤独、ループをめぐる7つの深掘りノート

ここから先は、アニメ『グノーシア』をすでに観た人だけにひらかれた、小さな観測記録です。

セツという存在、ループという仕組み、そしてあなたの胸に残ったあの夜の痛みを、

ひとつずつ言葉にしていきます。

1|セツという存在──孤独の縫い目に立つ人

セツを語ろうとするとき、いつも言葉が少しだけ遅れてやってくる。

彼/彼女はキャラクターの形をしていながら、“人という枠を静かにすり抜けていく存在”だからだ。

セツは説明ではなく、「感覚」としてあなたの中に残る。

初めて出会ったはずなのに懐かしく、遠いのに、なぜか近い。

その矛盾こそが、彼/彼女の本質を示している。

物語の構造だけ見れば、セツは「ループの中心」にいる人物だと理解されがちだ。

だが、セツが本当に立っている場所は別のところにある。

セツは、ループの中心ではなく、

「孤独の中心」にいる。

第1話、あなたが何も分からないまま不安に飲み込まれそうになったとき、

最初にそばに立ってくれたのはセツだった。

彼/彼女は世界の説明よりも先に、あなたの心に触れようとする。

ループを知っている人間は他にもいるかもしれない。

しかし、あなたの孤独を知っているのはセツだけだ。

だからこそ、セツは物語の“役割”以上に、

あなたの傷に寄り添うための存在として、中心に立っている。

記憶保持者でありながら“導かない”という優しさ

ループものの多くは、「すべてを覚えている者」が物語を導く。

ルートを指示し、答えへ誘導し、時に世界を“管理”する立場に置かれる。

だがセツは違う。

彼/彼女は、多くを知りながら、決して断定しない。

押しつけず、急かさず、ただ隣に立つ。

それは弱さではなく、圧倒的な優しさだ。

セツは、おそらくあなたより先に傷つき、何度も喪失を経験してきた。

だからこそ、痛みを抱えた相手に対して

“正解を押しつける残酷さ”を知っている。

「大丈夫。あなたは、ここにいるよ。」

この言葉は真実の説明ではなく、存在の肯定だ。

セツが守ろうとしているのは、世界の仕組みではなく、

「あなたという輪郭」そのものだ。

“空白としてのジェンダー”という美学

セツが「男性とも女性とも取れる」存在として描かれているのは、

単なる属性ではない。

それは、読者・視聴者の孤独に寄り添うためのデザインだ。

- 性別に依存しない、やわらかな距離感

- 見る側の記憶の中の「誰か」と重ね合わせやすい中性的な印象

- 声のニュアンスひとつで、“近しい人”の面影を帯びる構造

セツは、誰にとっても「喪いたくない人」になれるように、

意図的に曖昧に、余白として設計されている。

その曖昧さは、キャラ設定の不備ではなく、

感情設計の完成形だ。

セツの孤独は、「世界からの孤立」ではなく「あなたを覚えている孤独」

ループものにおける記憶保持者は、多くの場合“世界から孤立する”。

誰も覚えていない出来事を覚えていることが、彼らの孤独を生む。

しかしセツの孤独は、さらに一歩深い。

それは、

「何度あなたを失っても、あなたのことを忘れられない孤独」だ。

世界はあっさりと巻き戻ってしまう。

だがセツだけは、あなたが消えた痛みを抱えたまま次の夜に立っている。

喪失を繰り返しながら、喪失の記憶だけが堆積していく。

これは、ただの役割ではない。

愛と呼んでもいいほどの、深い痛みだ。

だからセツの声はいつも、どこか哀しくて優しい。

セツは救世主ではない。

あなたの孤独を覚えていられる人として、ここにいる。

それが、この物語にとっての“希望”の形だ。

2|ゲーム版とアニメ版『グノーシア』──似ているのに、同じではない理由

ゲーム版は「体験」、アニメ版は「記憶」を扱う物語

ゲーム版『グノーシア』の核心は、間違いなく“体験”にある。

プレイヤーは自ら議論し、誰かを疑い、投票し、凍らせる。

その結果として、自分の手で誰かを傷つけた感覚が心に残る。

つまりゲームは、「罪が自分の選択から生まれる物語」だ。

対してアニメ版は、その構造を別の角度から捉え直している。

アニメが扱うのは体験ではなく、

“すでに起こってしまった出来事の記憶”だ。

視聴者は自分で選べない。

結果だけが目の前に置かれ、その夜の痛みをあとから追いかけさせられる。

ゲーム版が「能動的な罪の物語」だとしたら、

アニメ版は「誰かの痛みを受け取る物語」になっている。

ゲームは「論理の迷宮」、アニメは「感情の迷宮」

ゲーム版で重視されるのは、情報だ。

- 誰が何を言ったか

- 嘘はどこで生まれたか

- 投票はどう揺れたか

プレイヤーは、それらを手がかりに論理を組み立てていく。

しかしアニメは、その多くをそぎ落とした。

残されたのは、ジナの震える声、レムナンの沈黙、SQの無邪気さ。

その場に漂う“空気の揺れ”だけだ。

アニメ版『グノーシア』は、

「誰が正しいか」ではなく、

「誰がどんな痛みを抱えているか」を描く。

ロジックよりも、体温。

正解よりも、揺れ。

そこに、アニメ化としての明確な意図がある。

情報を削ったのではなく、“感情を濾過した”作品

ゲーム版の膨大なループは、物語としても、情報量としても圧倒的だ。

だがアニメ化にあたって、そのほとんどが6話に集約された。

「削られた」と感じる人もいるかもしれない。

しかし、構造を見るとそれは削減ではなく、濾過だ。

アニメが残したのは、大きく言えばこの3つだ。

- セツという“記憶の灯り”

- ユーリの揺れやすい心

- 船員たちの“痛みの断片”(ジナの涙・レムナンの沈黙・SQの疑い…)

それは数百のループから抽出された、

グノーシアという物語の「感情のコア」と言っていい。

アニメ版は、情報量を減らした代わりに、

感情の密度を極限まで高めた再構築なのだ。

3|孤独・記憶・ループ──『グノーシア』が見つめる人間の深部

孤独:誰もいないことではなく「誰も覚えていない」こと

『グノーシア』が描く「孤独」は、

単に「ひとりでいる」ことではない。

もっと残酷で、もっと深い。

それは、

「自分が消えても、誰の記憶にも残らないかもしれない」という恐怖だ。

ループが進むたび、

あなたは何度も消え、何度も忘れられる。

世界はあなたを必要としないように進行していく。

その中でただひとり、あなたを覚えているのがセツだ。

孤独とは“数”の問題ではなく、

「誰かの記憶の中に、自分の居場所があるかどうか」の問題なのだ。

記憶:誰かを覚えているという事実が、その人を存在させる

『グノーシア』における記憶は、情報ではない。

それは、

「誰かを覚えているという事実そのものが、その人を世界にとどめる力」だ。

セツが記憶を保持しているという設定は、

単なるSFギミックではない。

セツは、世界から消えてしまったあなたの存在を、

一心に覚え続ける人だ。

どれだけループしても、

どれだけ夜がやり直されても、

「あなたがここにいたこと」だけは、確かに残る。

それは人間が生きるうえでの、もっとも根源的な願いに触れている。

「誰かに覚えていてほしい。」

『グノーシア』は、その願いに対する、とても静かな回答なのだ。

ループ:“やり直し”ではなく、“痛みの再生”装置

多くのループ作品では、ループは「やり直すための機構」として描かれる。

- 別の選択をするため

- 失敗を修正するため

- バッドエンドを回避するため

しかし『グノーシア』は、その前提を静かに裏切る。

この作品のループは、

“痛みを何度でも再生するための装置”だ。

ククルシカの喪失。

ジナの涙。

レムナンの罪悪感。

ユーリの自己不信。

これらの感情は、ループのたびに積み重なっていく。

世界はリセットされても、視聴者の心だけは、

「前の夜の痛み」を抱えたまま次の夜を見ることになる。

ループに意味を与えるのは、

世界ではなく、あなた自身だ。

だからこの作品は、ループものというより、

「あなたの心の変化を観測する装置」としてのループを描いている。

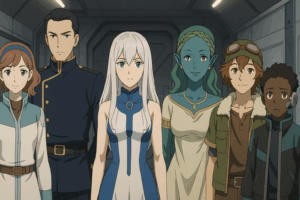

4|キャラクター個別考察──痛みの形が、人の数だけある

ユーリ:揺れる心を請け負わされた者

ユーリには、分かりやすい強さも、派手な正しさも与えられていない。

むしろ彼/彼女は、「人間の弱さ」そのものだ。

記憶は曖昧で、自信もなく、選択は揺れる。

ときに自分を疑い、ときに他者を傷つける。

だが、その揺らぎこそが、

視聴者が彼/彼女に自分を重ねる理由だ。

ユーリは、

「この物語に参加してしまったあなた自身」の姿だと言える。

ジナ:優しさの限界線で立ち尽くす少女

ジナは、強いキャラではない。

むしろ“強くあろうとしているのに壊れそうな人”だ。

彼女は沈黙し、慎重に言葉を選ぶ。

誰も傷つけたくないからだ。

「もう……誰も凍らせたくないのに」

この一言には、彼女の限界がすべて詰まっている。

それは強さではなく、優しさの悲鳴だ。

レムナン:罪ではなく、弱さに負けた少年

レムナンは、ラベルだけ見れば「グノーシア側」だ。

だが、彼を動かしているのは悪意ではない。

彼を動かしているのは、恐怖と自己否定だ。

沈黙は、人を欺くためではなく、

「何を言っても間違える気がする」という不安から生まれている。

凍られる直前の怯えた表情は、

“悪役”のそれではない。

弱さに押しつぶされた、ごく普通の人間の姿だ。

SQ:無垢と無邪気が、残酷さと隣り合う存在

SQは明るく、自由で、世界を軽く揺らす人だ。

その無邪気さは魅力であり、同時に危うさでもある。

彼女は悪意で疑っているわけではない。

「思ったことをそのまま口に出してしまう怖さ」を体現している。

その軽い一言が、誰かの生死を左右する。

そこには、“無知ゆえの暴力性”が滲む。

ラキオ:真実を愛しすぎた人間の孤独

ラキオは理論的で鋭く、容赦がないように見える。

だがその奥には、

「世界の曖昧さに怯えている心」が隠れている。

嘘や矛盾は、ラキオにとって恐怖の象徴だ。

だから真実へ執着する。

冷たさは、強さではない。

「揺らぐ世界と折り合いをつけられない人」の防御だ。

ジョナス:世界の綻びを見てしまった男

ジョナスは常に笑い、神話のような比喩を語る。

その奇妙さは、狂気の仮面のようにも見える。

だが、彼は狂っていない。

むしろ、「世界の縫い目」を誰よりも先に見てしまった人だ。

理解しすぎてしまったからこそ、

“ふざけているように振る舞う”ことで、自分を守っている。

シピ:言葉にならない優しさを抱えた子

シピは不器用で、うまくしゃべれない。

けれどその奥には、

「誰かを助けたいのに、うまく言葉にできない優しさ」がある。

どう言えば伝わるのか分からないまま、

選択のすべてを揺らし続ける。

凍られるときのシピの表情は、

“罪”ではなく、

「どうすればよかったんだろう」という戸惑いだ。

5|『グノーシア』の後味と共感の心理学──なぜ忘れられないのか?

未処理の感情を意図的に残す物語設計

『グノーシア』は、スッキリ終わらない。

救済も、完全な解決も描かれない。

これは弱点ではなく、

「未処理の感情を残すための設計」だ。

心理学には、ザイガルニック効果という概念がある。

未完了のタスクや感情は、完了したものよりも記憶に残りやすい、という現象だ。

『グノーシア』は視聴者の心に、あえて解決されない問いを残す。

- なぜあの人が疑われたのか

- なぜ守れなかったのか

- 自分ならどうしただろうか

この“引っかかり”こそが、

作品の後味を長く、深く、心に留め続ける。

人は、自分の傷に似たものに共感する

人は、ただ「悲しい話」に共感するのではない。

「自分の傷に形が似ている物語」に共感する。

『グノーシア』に出てくる痛みは、極めて現実的だ。

- 自分が消えても誰にも気づかれないかもしれない恐怖

- 信じた人に裏切られるかもしれない不安

- 誰かを守れなかった後悔

- 自分を信じられなくなる夜

これらは、誰もがどこかで抱えたことのある感情だ。

だからこそ、作品の痛みが自分自身の記憶に重なってしまう。

視聴者が感じるのは、「かわいそう」という他人事ではなく、

「あのときの自分と似ている」という内側からの震えだ。

喪失とループ:癒やしの時間を奪われる構造

人は喪失から回復するために“時間”を必要とする。

しかし『グノーシア』の世界では、喪失の直後に世界が巻き戻る。

癒やしの時間が与えられないまま、

別の夜が始まってしまう。

この構造は、

「心だけが前の夜の痛みを抱え続ける」という感覚を生む。

そんな世界の中で、あなたの痛みを覚えているのがセツだ。

「あなたをひとりにしないために、私はここにいる」

この一言は、“喪失を共有してくれる存在”として、

心理学的に深い癒やしの効果を持っている。

6|監督の思想・演出深読み──沈黙と光で、揺れる心を映す

「説明しない勇気」という美学

アニメ版『グノーシア』は、情報を削っている。

だがそれは、“説明を放棄した”のではなく、

「説明しない勇気」だ。

監督は、論理や設定をこと細かに語るよりも、

「揺れた心の跡」を映すことを選んでいる。

だからこそ、視聴者は混乱しながらも、

キャラクターの感情には強く引き寄せられる。

影ではなく、光で痛みを描く

本来なら陰影の強いサスペンスとして描かれてもおかしくない物語なのに、

アニメ版『グノーシア』は、驚くほど“光の多い画面”を選んでいる。

柔らかな光の中で、人が疑い、傷つき、消えていく。

それはまるで、

「痛みは暗闇ではなく、日常の光の中にこそ存在している」と示すようだ。

動かないカメラと、揺れる心

このアニメは、カメラを大きく動かさない。

静止画に近い構図で、表情だけがわずかに揺れる。

その結果、視聴者の意識は“セリフの内容”ではなく、

「声の震え」「視線の揺れ」「息の間」に向かう。

カメラが動かない代わりに、

あなたの心が大きく動かされる。

沈黙を主役にする演出

会話のテンポをあえて崩すような“間”が、この作品には多い。

だが、その沈黙にはすべて意味がある。

言えなかった言葉。

飲み込まれた本音。

途切れた声。

沈黙は、

「ここに感情がある」と示すための余白だ。

7|真城遥の深掘りノート──この物語がそっと残すもの

セツの最後の視線──“存在していた証明”としてのまなざし

第6話のラスト近く、セツが少しだけ視線をこちらに向ける瞬間がある。

ほんの一瞬。だが、それが胸に残る。

あの視線はこう語っているように見える。

「あなたは、ここにいた。

私は、それを知っている。」

それは、世界から消えてしまうあなたに対する、

ささやかな 「存在の証明」だ。

凍結(フリーズ)は、喪失のメタファー

“凍る”という表現は、喪失の感覚に近い。

ある瞬間だけが、胸の奥で冷たいまま保存されてしまう。

笑顔も、涙も、最後の言葉も──

「あの瞬間の温度」だけが凍りつき、時々痛む。

『グノーシア』は、喪失の残り方を“凍結”という形で具体化している。

グノーシアという影は、人間の「言葉にできなかった痛み」

グノーシアは外敵ではなく、

「人間の内側で言葉になれなかった痛み」がかたちを持ったものだと読める。

誰でも、条件がそろえばグノーシアになり得る。

それは、「痛みの普遍性」のメタファーだ。

なぜ静かなのに、救いがあるのか

『グノーシア』は、決してはっきりと救いを語らない。

しかし、多くの人が「優しい作品だった」と口にする。

その理由は、

絶望を断定する言葉が存在しないからだ。

物語は、「あきらめろ」とは決して言わない。

ただ、余白だけを残す。

その余白に、あなたは勝手に“希望のかたち”を描くことができる。

人は、言葉ではなく余白によって救われる。

『グノーシア』は、そのことをよく知っている作品だ。

ここまで読み終えたとき、もしあなたの胸のどこかが少しだけ温かくなっていたなら、

それはきっと、この物語とあなたの記憶がそっと触れ合った証拠だ。

ループはもう終わっているかもしれない。

でも、セツはまだ、どこかであなたのことを覚えている。

そしてきっと、一番近くで覚えているのは──

この文章を読んでくれた、あなた自身だ。

おわりに──忘れないという優しさについて

長い旅に付き合ってくれて、ありがとう。

『グノーシア』という作品は、たった数話のアニメでありながら、

人の心に「後から痛くなる優しさ」を残していく。

それは大げさなドラマや派手な真相のせいではない。

むしろその逆だ。

語られなかったこと、語れなかった想いが、心の隙間に静かに沈んでいく。

そしてその沈殿の底に、いつもセツがいる。

誰にも覚えられない夜を、

誰にも言えない痛みを、

ただ静かに抱きしめてくれるような存在。

だからこの物語は、絶望のループではない。

あなたが“ひとりではなかった”ことを思い出させてくれるための、

とても静かな光の連続だ。

もし今日、少しだけ心が軽くなっていたら、

それはきっと、あなたがまた誰かを覚えたからだ。

物語は終わる。

けれど、記憶は消えない。

あなたが覚えている限り、

孤独はいつも少しだけ優しくなる。

それではまた、次の物語で。

コメント