宇宙の深さと『グノーシア』──始まりの夜へ

ねぇ、ほんの少しだけ目を閉じてみてほしい。

まぶたの裏に広がる暗闇は、宇宙の色にとてもよく似ている。

人はそこに“何もない”と思いがちだけれど、本当は違う。

静けさの底には、生まれ損ねた言葉や、胸の奥に沈めた感情がそっと横たわっている。

アニメ『グノーシア』は、その暗闇に指先を伸ばすように始まる物語だ。

派手な謎解きでも、衝撃の一撃でもない。

むしろ、あなたの心がそっと鳴った瞬間に寄り添うような作品。

「誰を信じて、誰を疑えばいいのか分からない夜」──その記憶に優しく触れてくる。

私はこれまで、脚本構造や感情設計を軸に、多くのアニメを読み解いてきた。

けれど『グノーシア』ほど、

“孤独という名の痛みを、そっと包み直すために作られた物語”に出会うことは本当に稀だ。

ループは仕掛けではなく、

あなたが抱えてきた“消えない痛み”を照らすための光源だ。

冷たさと優しさが交互にゆらぎながら、その両方が胸に沈んでくる。

この先に続く第1〜6話の夜を、私はひとつずつたどっていく。

評論家としてではなく、あなたと同じ船に立つ一人の乗員として。

だから、どうかページをめくるときは少しだけ肩の力を抜いてほしい。

──さあ、行こう。

この物語は、あなたの知らない“あなた自身”に触れる旅だから。

第1話:最初の夜──ループは静かに始まる

◆あらすじ(ネタバレ)

ユーリがゆっくりと目を開いたとき、世界はすでに正しい形をしていなかった。

光の角度、空気の深度、鼓動のタイミング──どれも微妙に噛み合っていない。

その違和感こそが、この宇宙の“真実”を一番先に知っている。

誰も説明してくれない。

ただ、この船には確かに 「グノーシア」 と呼ばれる影が潜んでいる。

その輪郭だけが、自分の存在よりも先に胸へ落ちてくる。

そんな曖昧な世界の端で、最初に手を差し出すのがセツ。

あたたかさと冷たさが同居した、あの不思議な声色のまま現れる。

「あなたは……もう“始まってる”んだ」

その言葉は説明ではなく、運命のノイズのように静かに響く。

ぎこちなく始まる議論。

誰が正しいのかも、何が真実なのかも分からないまま、

ひとつの選択だけが機械のように下される。

レムナンが凍られた瞬間──世界は無音で巻き戻った。

まるで「これはまだ本当の物語じゃない」と告げるように。

◆感想

第1話は視聴者に“理解”を求めてこない。

むしろ、“理解できないまま落とされる感覚”こそが物語の入口だ。

人は混乱したとき、何か確かなものを掴もうとする。

『グノーシア』は、その瞬間にそっと寄り添ってくる作品だ。

セツは導き手ではなく、

あなたの肩に静かに手を置くような存在。

真実を語るのではなく、「ここから一緒に歩こう」と優しく告げる人だ。

だから第1話は、説明ではなく、

“あなたの孤独と、この宇宙の孤独が初めて触れ合う瞬間”として成立している。

第2話:疑うという傷──信じた瞬間の痛み

◆あらすじ(ネタバレ)

同じはずの世界は、時々ほんの少しだけ別の顔を見せる。

第2話の夜もそうだった。

まるで世界が“どこかだけ塗り替えられた”ように、表情の違いがひっそりと紛れ込む。

その違和感を最初にかぎ取ったのは、自由奔放な SQ。

彼女のたった一言で議論の温度が一段下がり、

場の空気は冷たい疑念で満たされていく。

その流れでククルシカが凍られる。

笑顔だけを残した少女が、ただ“場の都合”で消えていく現実だけが残った。

静かな夜、セツが呟く。

「痛いよね……信じるって」

その声は慰めではなく、傷に名前を与えるための言葉だった。

◆感想

第2話のテーマは、「信じる痛み」だ。

信じるという行為は、本来あたたかいもののはずなのに、

この世界ではあっけなく“武器”にも“罠”にも変わってしまう。

守りたいと思うほど、誰かが傷つく──その矛盾に揺れるユーリ。

そんな彼の横に、セツは黙って寄り添う。

「あなたは間違っていない」と優しく伝えてくる。

視聴者は、この回を観たとき必ず思い出す。

自分が誰かを信じた夜のことを。そして胸が少しだけ痛む。

それが『グノーシア』の最初の傷であり、美しさだ。

静かに歪み続けるループの中で、その夜だけは特別に冷たかった。 そして──ついにセツが疑われる。 セツは静かに凍られ、直後に“人間”と判明する。 やがて、また最初の通路へ戻る。 第3話は、視聴者が初めて「セツを喪う痛み」を体験する回だ。 彼/彼女は導き手ではなく、 セツの不在は物語ではなく、あなたの心を静かに止める。 気づけばセツは、キャラクターではなく、 あなたの中にある“よりどころ”だった。 第3話は物語の転換点ではなく、 あなたの胸の奥に小さな穴が開く夜だ。第3話:セツの孤独──大切な人が消える夜

◆あらすじ(ネタバレ)

理由はない。ただ、空気が“何かを失う予感”で満ちていた。

ユーリがどれほど声を振り絞っても流れは止まらず、

言葉は真実よりも残酷に響く。

その瞬間、世界が白いノイズを散らす。

まるで 「セツがいない現実に、宇宙が耐えきれない」 かのように。

しかし、そこにセツはいない。

ただ残された“ぬくもりだけが、やけに鮮明”だった。◆感想

いつか必ず失われてしまう存在だと知らされる。

大切な人を失ったとき、まず“痛みの理由”を探してしまう。

第4話:レムナンの罪、ジナの涙──壊れやすい心

◆あらすじ(ネタバレ)

この夜の空気はしっとりと湿っていた。

ループを重ねるたび、乗員たちの表情には 説明できない疲労と痛みが薄く積もっていく。

ジナの瞳に浮かぶ“既視感”。

それは記憶の端が未来を先に知ってしまったかのような、曖昧な光だった。

レムナンの沈黙は、いつもより重たい。

ただの無口ではない。 誰かを庇おうとする人間だけが選ぶ沈黙だった。

議論が揺れ、ジナが震える声で叫ぶ。

「もう……誰も凍らせたくないのに」

それは強さの言葉ではなく、 優しさの限界線で流れた声だった。

だが真実は容赦なく、レムナンがグノーシア側だったことが判明する。

凍られる直前、彼の声は幼い子どものように弱々しかった。 罪ではなく、後悔と恐怖だけが残る声。

◆感想

『グノーシア』は悪役をひとりも作らない作品だ。

レムナンは敵ではなく、弱さに押し潰された人間だった。

「どうすればよかったか分からなかった」だけだ。

だからこそジナの涙は胸を締めつける。

優しさが世界の残酷さに踏みにじられるその瞬間、 視聴者の心に静かな傷が刻まれる。

第4話はゲーム的な勝敗ではなく、 “人間がどれほど壊れやすいか”を示す回だ。

第5話:あなたは、だれ?──自己不信のループ

◆あらすじ(ネタバレ)

この夜は、他のどのループより“静かに怖い”。

ユーリは、自分の記憶の奥にぽっかり空いた 説明のできない穴に気づいてしまう。

忘却ではない。 “何かがあった気配だけが残っている”穴だ。

その不安に触れるように、セツが静かに告げる。

「あなたは……“消える側”だったのかもしれない」

優しさと哀しさが同じ温度で混ざり合った言葉だった。

議論は錯綜し、シピが凍られる。彼女は人間だった。

夜のログには、ただひとつの示唆だけが残る。

──今回のループで“グノーシアだったのは、ユーリ自身”。

◆感想

この回が描くのは、 自分という存在を信じられなくなる恐怖だ。

誰かを疑う痛みより、 自分を疑う痛みの方が深い。

自分の輪郭が揺らぎ、曖昧になっていく感覚だから。

そんなユーリの隣で、セツはただ“いて”くれる。

答えではなく、存在そのものを支えようとして。

「大丈夫。あなたは、ここにいるよ。」

それは慰めではない。

この世界が何度壊れても、あなたの痕跡は消えないという宣言だ。

第5話は『グノーシア』が持つ最も人間的な核心に触れる回。

そしてこの痛みに触れた瞬間、 セツという存在の意味が少しだけ分かる。

第6話:停止条件──セツだけが覚えているもの

◆あらすじ(ネタバレ)

この回から、世界はゆっくりと“縫い目”を見せはじめる。

ラキオは「停止条件」を淡々と語り、 ジョナスは神話の登場人物のように笑う。

その笑みの奥には“理解してはいけない秘密”が潜んでいた。

その中で、いちばん静かに傷ついているのがセツ。

あの穏やかな瞳の奥に沈む痛みは、誰のものより深い。

議論の末、SQ が凍られる。

いつもとは違う種類の沈黙が、船内を満たした。

夜、ユーリは hidden log を偶然見つける。

SEtSU_MEMORY_CARRYOVER_01

それは、“この宇宙で、ただひとりセツだけが記憶を保持している” という静かで残酷な真実だった。

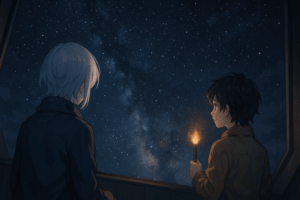

エンディング直前。 背を向けたまま、セツが小さく呟く。

「あなたをひとりにしないために、私はここにいる」

その背中には、数えきれないループをくぐってきた者だけが宿す 孤独の重さがあった。

◆感想

第6話は、物語の構造が静かにひっくり返る回だ。

セツは案内役でも推理の駒でもない。

あなたが何度消えても、その存在だけは覚えていられる “唯一の人”。

それは希望であり、同時に痛みでもある。

誰かを覚え続けるということは、 自分の心を削り続けることだから。

それでもセツは「ここにいる」と言う。

あなたをひとりにしないために。

第6話は、ループという仕組みの底にある

“誰かに覚えていてほしい”という根源的な願いに触れる夜だ。

まとめ──孤独の夜に、ひとつだけ灯る光

『グノーシア』はループものの装いをまといながら、 本当はもっと人間的なテーマを描いている。

それは、 「孤独は、誰かと触れるとどんな形に変わるのか」 という問いだ。

第1話から第6話まで、夜ごとに痛みが潜んでいた。

- 静かに壊れていく世界の気配

- 疑うことでしか前へ進めない夜

- 大切な人を喪う瞬間の静けさ

- 弱さが涙の形でこぼれ落ちる痛み

- 自分という存在すら信じられなくなる瞬間

- セツだけが抱えていた記憶の綻び

それらは別々の出来事ではなく、 細い線が静かにあなたの胸へと結びつけていく。

その先にある答えは、とても静かで、でも強い。

「あなたは、ひとりじゃない。」

セツはその答えを押しつけたりはしない。

ただそっと隣に立ち、あなたが迷い、傷つき、消えてしまっても その姿を覚えている。

だから『グノーシア』は絶望の物語ではない。

孤独に触れるたび、小さな光がふっと灯る物語なのだ。

コメント