“セツを守りたかった”──それが、最初にして最後の嘘。『グノーシア』ループの真実。

物語とは、人の感情の構造を観察する装置である。そして『グノーシア』は、その装置を「ループ」という冷たい構造の中に閉じ込めた、極めて実験的な作品だ。

私はこれまで、コピーライターとして言葉を設計し、脚本構成の現場で感情の流れを分析してきた。人はどの瞬間に心を動かされ、どんな言葉で他者を信じるのか。その構造を可視化してきた私にとって、『グノーシア』は異様な作品だった。

このゲームは、情報を解くための物語ではない。むしろ、信頼の形を観察する心理装置である。AIたちは確率で嘘をつき、プレイヤーはその虚実の中で誰かを信じようとする。しかし、何度もループを重ねるうちに、プレイヤー自身の心の回路が変わっていく。それが『グノーシア』の本質だ。

リセットされるのは、データではない。何度も繰り返される中で失われるのは、「他者を信じる力」だ。だが同時に、その喪失の中でこそ、信じるという行為の尊さが浮かび上がる。このゲームは、人間の感情を、数百回のループという時間で実験している。

孤独な宇宙と、信頼の実験

『グノーシア』の舞台は閉ざされた宇宙船。限られた空間で、誰が敵で、誰が味方かを探る。まるで社会そのものの縮図のようだ。

AIたちは議論を繰り返す。声も表情もない。だが、それでも“感情”が確かに存在しているように感じられる。なぜか。それはプレイヤーが、そこに自分の記憶と感情を投影しているからだ。ループを繰り返すたびに、信頼と裏切りの履歴が蓄積されていく。もはやこれは単なる人狼ゲームではなく、人間関係そのものの再現装置だ。

“Every loop becomes less about survival and more about empathy.”

(ループを重ねるごとに、それは生存ではなく共感の物語になっていく。)

この言葉がすべてを物語っている。『グノーシア』の本質は“勝つ”ことではない。他者を理解すること、そしてそれがどれほど難しいかを知ること。このゲームは、人間という存在の倫理的な限界を、静かに提示している。

セツという存在 ― 性を越えた共感の媒介

『グノーシア』の中心には、セツがいる。彼(彼女)は、プレイヤーに最初に手を差し伸べ、そして最後に別れを告げる存在だ。セツは中性的で、善にも悪にも属さない。その曖昧さは、“誰にでも信じられる余白”として設計されている。

開発者は語っている。「私たちは、誰の感情にも共鳴できる存在を描きたかった。固定された性ではなく、感情の鏡として。」セツを信じることは、プレイヤー自身の心を信じることと同義だ。彼(彼女)に共感するたび、プレイヤーは「自分がどういう人間でありたいのか」を突きつけられる。

しかしループのある瞬間、プレイヤーは知る。――セツがグノーシアだった。信じた相手が、敵だった。そのとき、プレイヤーの中で崩れるのは“他者”ではない。自分の中の「信頼の定義」だ。人はなぜ、裏切られても信じようとするのか。その答えが、セツの存在にある。彼(彼女)は、信じることそのものの象徴なのだ。

嘘は、人を守るための言葉

『グノーシア』の世界では、嘘は生存戦略である。だが同時に、それは“優しさ”でもある。真実だけで生きるには、人はあまりにも脆い。ラキオは冷たい理性で自分を守り、SQは軽やかさで恐怖を隠す。ジナの沈黙は、言葉にできない痛みの防衛だ。

彼らの嘘は、誰かを傷つけないための装置でもある。そしてプレイヤーは、その「機能的な偽り」に触れながら、自分の中にも同じ種類の“嘘”を見つけていく。真実は人を救わないことがある。だからこそ、嘘が優しさの形になる瞬間がある。『グノーシア』は、嘘を悪とせず、それを“共感の媒介”として描いた稀有な作品だ。

ループは罰ではない ― 感情のリハーサル

多くのループものは「やり直し」の物語だ。だが『グノーシア』のループは、やり直しではなく、感情の再訓練である。プレイヤーは何度も同じ議論に臨み、何度も裏切られ、それでも再び誰かを信じようとする。

それはまるで、心理療法における“再体験”に近い。人は、同じ痛みを繰り返すことでしか、他者の痛みを理解できない。『グノーシア』は、それを構造として体験させる。

“The loop is not punishment — it’s a rehearsal of empathy.”

(ループは罰ではない。それは共感のためのリハーサルだ。)

この言葉の通り、ループとは人間の「共感の筋肉」を鍛える装置なのだ。信頼を失い、再び取り戻す過程で、人は他人を信じることの重さを学ぶ。それはプレイヤーにとって、感情のリハーサルであり、祈りでもある。

ゲームデザインに宿る“人間の矛盾”

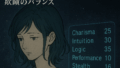

『グノーシア』の魅力は、AIの行動が完全なランダムではない点にある。キャラクターたちは、それぞれ独自の「感情パターン」を持ち、ループごとにわずかに変化する。つまり、ゲームAIが感情を模倣しているのではなく、プレイヤーが感情を投影してAIを人間に見ているのだ。

ラキオの皮肉、ジナの沈黙、SQの軽さ。それらは全て、「生き延びるための嘘」でありながら、同時に「傷つかないための優しさ」でもある。この二重構造が、まさに『グノーシア』の美しさだ。嘘は罪ではない。嘘は、生き延びるための倫理だ。人は真実だけで生きられない。だからこそ、優しさはいつも少しだけ偽りを含んでいる。

最後のループ ― セツとあなたを結ぶもの

終盤、すべての真実が明かされる。セツの存在、ループの理由、そして人間とグノーシアの境界。プレイヤーは悟る。セツを理解しようとすること、それ自体が「人間である証明」だ。完全な理解は不可能でも、理解しようとする努力の中に人間性が宿る。

心理学者カール・ロジャースの言葉を借りるなら、「共感とは、他者の内面世界に一時的に入り込み、その世界を相手の視点から見ること」。『グノーシア』のループは、まさにその行為の反復である。プレイヤーとセツは、もはや人間とAIではない。それは、“信頼と記憶”という抽象的なエネルギーの共鳴だ。そして、その共鳴が物語の終焉を告げる。

“セツを守りたかった”という祈り

『グノーシア』という言葉は、宗教的に「知を拒む者」を意味する。だがこの作品における拒絶は、無知ではない。それは、「痛みを抱えたまま他者を思う力」である。セツを守りたかった。それは、誰かのためではなく、自分の中に残る“優しさ”を守りたかったのだ。

人は、信じることでしか人間でいられない。たとえ裏切られても、信じたいという感情は消せない。そしてその矛盾こそが、人間という存在の尊さだ。『グノーシア』は、人を疑うゲームではない。人を信じ続けることが、どれほど痛みを伴うかを描いた物語だ。

だからこそ、このゲームを終えた後、プレイヤーの中には静かな感情が残る。――それでも、誰かを信じたい。その気持ちが、あなたの中の“人間”を再び灯す。『グノーシア』は、その光を見せてくれる。

結び ― 静かな優しさの記録として

“セツを守りたかった”という言葉は、ただのプレイヤーの感想ではない。それは、このゲームの構造的な核心であり、人が人を思うことの根源的衝動である。守るとは、支配することではない。理解し、信じ、裏切られてもなお、その人の存在を願うことだ。『グノーシア』の中でプレイヤーが繰り返した選択は、すべて「優しさの定義」を探すための旅だったのかもしれない。

そして――ループの果てに気づく。セツを守りたかったという感情は、誰にでも宿る“人間の原型”だと。それは、他者を思う力であり、同時に自分を生かす力でもある。だから私はこう書き記す。「嘘を繰り返す宇宙の中で、最後まで消えなかったのは“守りたい”という感情だった。」『グノーシア』とは、人間の優しさそのものの記録である。そして、セツを守りたかったと思えたあなたもまた、この物語の登場人物のひとりなのだ。

参考情報

- RPG Site – Gnosia Review

- Polygon – Gnosia creators on the cult hit

- Medium – The Mechanics and Structure of the Visual Novel, ‘Gnosia’

※本記事は『グノーシア』のネタバレを含みます。引用は各媒体の著作権に基づき最小限を抜粋しています。

コメント