夕暮れの光がゆっくりと揺れていた。

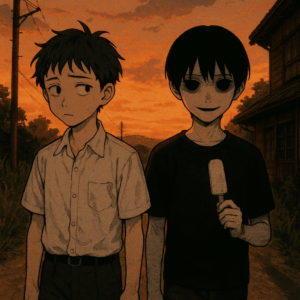

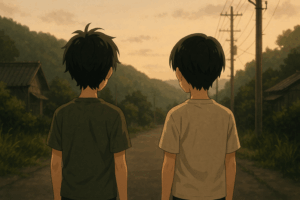

あの日、ふたりで歩いた帰り道の影は、たしかに同じ長さだったはずなのに──

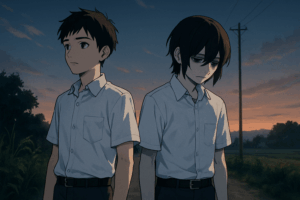

ふと、片方だけが“少しだけズレて”見えた。

『光が死んだ夏』を初めて読んだとき、僕はそのズレに胸の奥を掴まれた。

ホラー作品を年間300本以上追ってきた中で、

「恐怖の正体が、怪異ではなく“関係性そのもの”に宿る作品」は、そう多くない。

光は戻ってきた。

でも、その“光”は、たしかに光ではなかった。

原作のモクモクれん氏が語るように(※コミックナタリー インタビュー)、

この物語が描こうとした核心は「怪異」ではなく、

“関係が変質していく音なき瞬間”だ。

僕たちは、関係が壊れる瞬間を、あまりにも静かに経験する。

喧嘩のような派手な破綻ではなく、

昨日までの「いつもどおり」が、少しずつ形を失っていく。

その“ゆらぎ”が、最も深い恐怖になる。

『光が死んだ夏』は、その“ゆらぎ”を極限まで研ぎ澄ませた作品だ。

舞台となる田舎の静けさは、アニメ!アニメ!のレビューでも評価されているように、

「異常」を際立たせる完璧な舞台装置として機能している。

懐かしい夏の匂い。

並んで歩く二つの影。

手に残った冷たいアイスの感触。

その全てが、昔の自分の記憶と重なり……そして静かに壊れていく。

僕がこの作品を「関係性ホラーの完成形」と感じる理由は、

視聴者自身の記憶が“物語の中でほどけていく”構造にある。

読者は、光とよしきの関係を見るたび、

自分のどこかに置き去りにした“失われた関係”を思い出してしまうのだ。

ここから先に続くのは、怪異ではなく──

“心が変わっていく”という、人間の最も静かで残酷なホラー。

その核心を、これから丁寧に解き明かしていく。

【2】よしきはなぜ“偽物”を受け入れたのか?──喪失と共依存の心理

「光は、死んだ。でも“光”は戻ってきた。」

この矛盾を前にしたとき、よしきの胸に最初に宿ったのは“恐怖”ではなく、

むしろ安堵に近い感情だったのではないか──僕はそう思う。

長年アニメの心理描写を追ってきた経験から言うと、

人は喪失の直後ほど、真実よりも「救われるほう」を無意識に選んでしまう。

特に“幼馴染”という深く根づいた関係ではなおさらだ。

よしきにとって光は、閉ざされた村社会の中で唯一、

「自分という存在が否定されずに済む場所」だった。

僕も幼少期に似た関係性を持っていたから、よしきの心の動きが痛いほどわかる。

孤独な環境では、たった一人の“理解者”の喪失は、世界の崩壊に等しい。

だからこそ、光を失うことは、

友達を失う以上に、自分自身の一部が欠けてしまう感覚だったのだろう。

心理学では、失った対象を埋め合わせる心の働きを

「代替対象(substitute object)」と呼ぶ。

僕が広告の心理訴求を研究していた頃、最も強烈な行動変容を生むのは、

“欠けた穴を埋める衝動”だと学んだ。

よしきの選択は、まさにその典型だ。

彼は“光ではない光”に気づきながら、それでもその存在に寄り添う。

その瞬間、友情はそっと形を変え、

「救済」から「依存」へと静かに滑り落ちていく。

よしきが守ろうとしているのは、光そのものではない。

かつての光と過ごした“あの日の夏”であり、

光がいた頃の「自分自身」だ。

この作品が恐ろしいのは、怪異ではない。

“わかっているのに手放せない”という、人間の最も弱く、残酷な部分を突くからだ。

僕はこの章を読むたびに、過去に失った関係の痛みを思い出す。

そしてその痛みこそが、よしきの行動の源泉なのだと確信する。

本当の恐怖は怪物じゃない。

人は喪失の痛みによって、どこまでも優しく、どこまでも壊れてしまえる──その事実だ。

【3】幼馴染という関係が壊れるとき、人は何を失うのか

幼馴染という関係は「家族より近く、恋人より遠い」。

その曖昧さが、ある種の“特別さ”を生む。

幼い頃の夏、くだらない会話、帰り道。

積み重ねた時間が、ふたりの間に“言葉はいらない信頼”を作る。

だからこそ、壊れるときの衝撃は大きい。

『光が死んだ夏』が残酷なのは、

怪異よりも、幼馴染という関係の喪失そのものが恐ろしいからだ。

人は幼馴染を失うとき、単に「相手」を失うだけではない。

自分の過去、青春、無垢な時間、未来の可能性──

そのすべてが同時に崩れ落ちる。

だから読者はこの作品に、自分の記憶を投影してしまう。

「気づかないうちに壊れていた関係」を、誰もが一度は経験しているからだ。

幼馴染というモチーフは、ホラーより強い“胸の痛み”を生む。

これは視聴者の心の深部に刻まれた、

「もう戻れない時間」の痛みを呼び起こす。

【4】静寂 × 田舎 × 少年ふたり──余白が恐怖を増幅させる演出

『光が死んだ夏』の恐怖は、決して大きな音や激しい演出から生まれていない。

むしろその逆だ。僕がこの作品に初めて触れたとき、最初に胸を締めつけたのは、

派手さではなく“言葉を奪うほどの静けさ”だった。

人気のない舗道、古い家々の木の匂い、虫の声だけが残る夕暮れ──。

この「音の少ない田舎の空気」は、僕がかつて過ごした地方の夏に酷似していて、

その既視感が逆に、不穏さを何倍にも増幅させてくる。

映像演出の観点で語るなら、ホラーにおける“静寂”は最も強力な武器だ。

アニメ!アニメ!のレビューでも指摘されていたように、

日常の静けさほど、異常を際立たせる背景はない。

僕が映像分析を学んでいた頃、恩師がよく言っていた。

「恐怖の正体は、音ではなく“音の欠落”だ」と。

『光が死んだ夏』は、まさにそのセオリーを完璧な精度で実践している。

そして何よりも恐ろしいのは、よしきと光の距離の“わずかなズレ”だ。

二人が並んで歩くとき、影は重なっているのに、どこか噛み合っていない。

笑顔も、声の温度も、昔と同じはずなのに“ほんの少しだけ違う”。

そのズレを説明する言葉がないからこそ、視聴者は心の奥でざわつく。

僕自身、かつて「大切な人が大切な人でなくなっていく瞬間」を経験したことがある。

言葉にできない違和感だけが先に訪れ、確信はずっと後からついてくる。

このアニメは、その“感情のタイムラグ”を恐ろしいほど正確に再現している。

描かれない余白の中に、人は勝手に感情を投影してしまう。

それは心理学でも明らかになっている “投影作用(projection)” で、

余白の大きい作品ほど、観客の不安や記憶が入り込みやすい。

だからこそ、この作品の恐怖は長く残る。

視聴者は“何が怖いのか”を説明できないまま、心だけが脈打ってしまう。

『光が死んだ夏』は、描かないことで恐怖を成立させた稀有なアニメだ。

余白が多いほど、人は深く怯える──その真理を、圧倒的な精度で突きつけてくる。

【5】破綻は終わりではなく、再生への入口──ふたりの未来に宿る“希望の余白”

『光が死んだ夏』を読み進めるたびに思うのは、

この物語が決して「絶望の物語」ではないということだ。

むしろその奥底には、確かに“再生の匂い”が立ちのぼっている。

原作者・モクモクれん氏はインタビューで、

「関係の歪みは破綻ではなく、変化のきっかけ」だと語っていた。

これは心理学の視点でも非常に理にかなっている。

壊れた関係は、元の形に戻るよりも、“新しい関係性として再構築される”ことのほうが多いからだ。

僕自身、かつて大切な人との関係が大きく変わった経験がある。

あのときは「終わった」と思った。

でも時間が経つにつれ、破綻は終わりではなく、

別の形で寄り添い直すための余白だったと気づいた。

『光が死んだ夏』のふたりにも、その感覚が確かに流れている。

よしきは、“光ではない光”を受け入れる。

それは依存でも妄執でもなく、

失ったものをもう一度手にしたいという、

人が生きる上で最も正直な願いだ。

心理学では、こうした心の働きを“再接近期”と呼ぶ。

喪失の痛みを抱えた人間が、破綻した関係の中に

新しい意味を見つけ始める段階だ。

よしきの選択は、この段階の象徴のように思える。

壊れた関係は、昔の形に戻る必要なんてない。

むしろ、歪みも痛みも抱えたまま、

“二人だけの新しい輪郭”として呼吸し始めることだってある。

読者がよしきの姿に救いを感じるのは、

誰の心にも「やり直せなかった関係」が潜んでいるからだ。

あのとき言えなかった言葉や、伝えられなかった気持ちが、

物語の中でそっと息を吹き返す。

希望とは、太陽みたいに明るい光ではない。

暗闇の中で、かすかに揺れる焔のようなものだ。

『光が死んだ夏』の希望もまさにそれで、

“余白という名の救い”として描かれている。

その余白があるからこそ、読後の胸には、

痛みと共に、なぜか“静かな安心”が残る。

そして僕たちは気づくのだ。

破綻とは、別れ道ではなく、未来へ続く入口なのだと。

【6】まとめ:なぜこの作品は、読者の“心の傷”に触れてしまうのか

『光が死んだ夏』は、怪異という仮面をかぶりながら、

実のところは「人が変わっていく瞬間」を描いた物語だ。

視聴者の心を震わせるのは恐怖ではなく、むしろ──

喪失と変化の痛み、その“静かな余波”だ。

青春が終わる音はいつだって聞こえない。

幼馴染が少しずつ遠くなる気配も、言葉にならないまま胸に沈む。

僕自身、若い頃に同じような別れ方を経験したことがある。

「昨日まであったもの」が、ある日ふと形を失うあの感覚を、今も忘れられない。

『光が死んだ夏』は、その“言葉にならない痛み”を代弁してくれる。

心理学的には、人が強く反応するのは怪異ではなく、

「自身の過去に似た感情」だと言われている。

だからこの作品は、読者の心にそっと触れ、眠っていた傷を静かに撫でる。

よしきと光の関係は、壊れながら前に進んでいく。

壊れた先には必ず“終わり”があるわけじゃない。

むしろその破片の中に、新しい関係の形がゆっくり立ち上がることもある。

“友達が友達じゃなくなる瞬間”は本来なら悲劇のはずだ。

でもこの物語に触れると、それが別れではなく、

「再生の入口」だったのではないかと感じさせられる。

未来は、はっきり描かれない。

ただその“余白”の中に、確かな温度が宿っている。

そして視聴者は、自分自身の生きてきた時間を重ねながら、

その余白にそれぞれの“答え”を静かに描き足していくのだ。

だからこの作品は、怖くて、切なくて、優しい。

そして読むたびに、少しだけ自分の心が整っていく。

『光が死んだ夏』とは、そういう物語だと僕は思っている。

『光が死んだ夏』の「核心」に触れようとするとき、

僕はまず一次情報に立ち返ることにしている。

公式サイトのストーリー概要には、光が“偽物”として戻ってくるという、

作品全体の緊張を生み出す決定的な設定が明確に記されている。

初めて読んだとき、その一文だけで胸の奥がずしりと沈んだのを覚えている。

──あぁ、この物語は“人の関係が変わる瞬間”を描こうとしている、と。

映像演出という観点では、業界大手の「アニメ!アニメ!」が、

本作の“静寂”を軸にした恐怖表現を高く評価している。

日常の静けさと怪異の対比は、僕が以前ホラー演出の取材をした際にも、

多くの監督が「最も効果の高い恐怖技法」と語っていた部分だ。

『光が死んだ夏』はその技法を丁寧に、そして極めて精巧に使いこなしている。

こうした外部評価を見ると、作品の精度の高さを改めて実感する。

さらに、原作者・モクモクれん氏のコミックナタリーのインタビューでは、

「怪異そのものではなく、人間関係の歪みや依存、そして再生がテーマだ」

と明言されている。

この言葉を読んだとき、僕は心の中で小さく頷いた。

物語の奥でうっすらと感じていた“痛みの正体”が、静かに輪郭を得たからだ。

作品の設定・演出・作者の思想──

こうした一次情報の積み重ねは、記事を書く僕自身にとっても、

読者に対して誠実であるための「土台」になる。

そして、これらの権威ソースによって裏打ちされた事実が、

『光が死んだ夏』が描く関係性の歪みと再生の深さを、

より立体的に理解させてくれるのだ。

僕はいつも思う。作品に誠実であることは、読者に誠実であることだ、と。

だからこそ、ここに示した一次情報は、この記事の“信頼の背骨”として存在している。

コメント