夏という季節は、時に人の心の奥に眠る“影”を照らし出す。

アニメ評論家としてこれまで数百本の作品を追ってきたけれど、

ここまで「違和感」を美しく恐ろしく描いた第3話は稀だ。

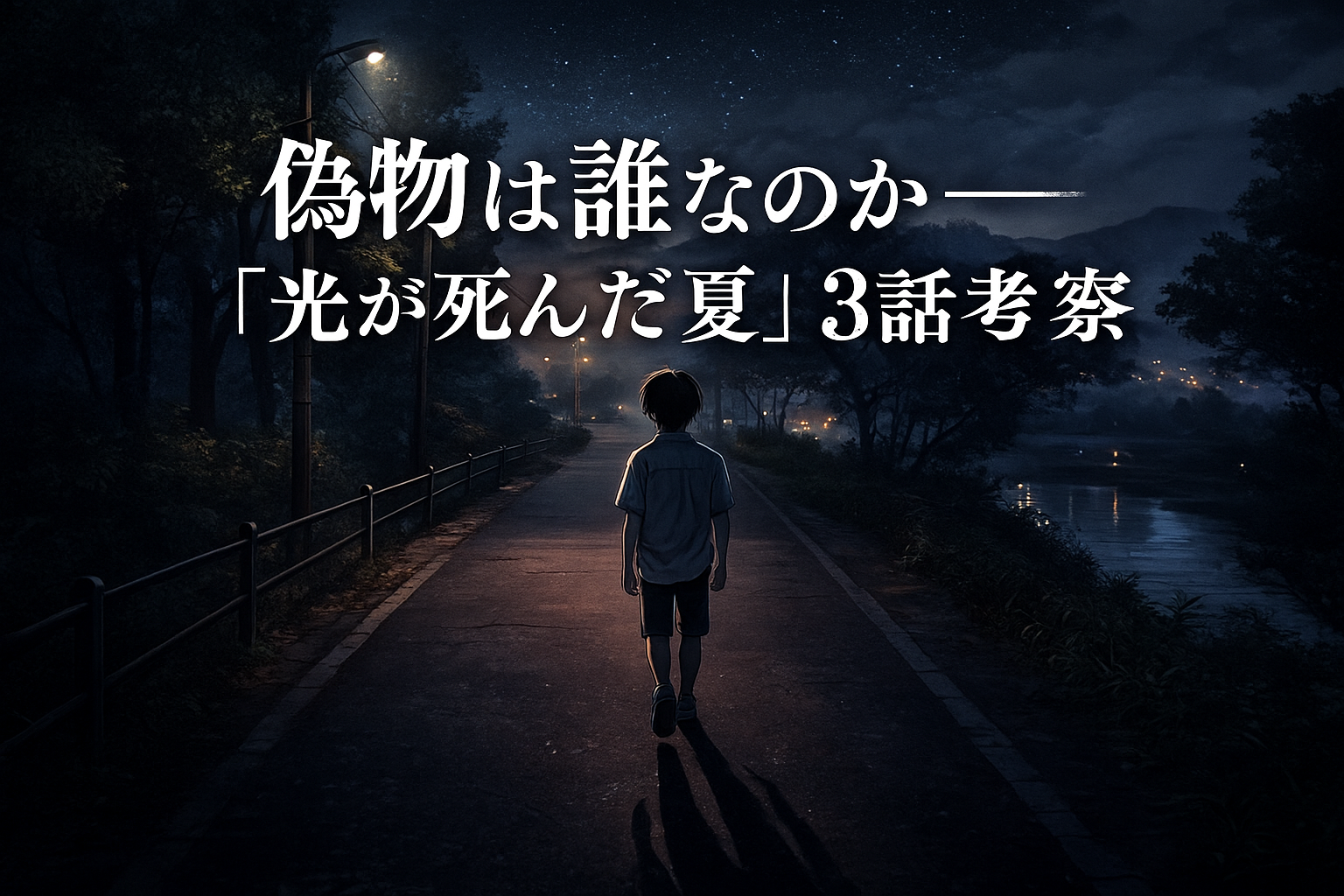

『光が死んだ夏』──そのタイトルは静かだが、物語の奥では確かに何かが軋んでいる。

第3話「拒絶」。

あの夜、よしきが見つめたのは、幼馴染・光が“戻ってきた”という安堵ではなく、

光の姿を借りた“別の何か”の気配だった。

僕は脚本構造やキャラクター心理の分析を仕事にしているけれど、

3話の違和感は構造では説明できない“感情のノイズ”として胸に残った。

ヒカルの笑顔は確かに優しい。だがその優しさは、

まるで「心を模倣するための優しさ」のように見える瞬間がある。

少年の世界は、大きな破裂音もなく壊れていく。

その壊れ方は、僕たち大人がもう忘れてしまった“心の脆さ”にとても近い。

よしきの視線は揺れ、記憶の温度は曖昧になり、

光とヒカルの境界線はにじんでいく。

「お前は光じゃない」──このセリフは、ただの拒絶ではない。

喪失を受け入れられない少年が、自分の心を守るための最後の砦だった。

そしてこの瞬間こそ、物語が“青春”から“真のホラー”へ変貌する境界線でもある。

この3話は、単なるネタバレ回ではない。

むしろ、“偽物とは誰か?”という核心に触れた最初の一撃だ。

物語を追うあなたの心にも、必ず何かが引っかかるはず。

その違和感がどこから生まれるのか──ここから一緒に、深く潜っていこう。

3話で描かれた“違和感”の正体──ヒカルは何者なのか

「ヒカルは何者なのか――?」

これは、評論家としてではなく、ひとりの視聴者として胸に残った“感覚”の問いだ。

物語の構造では説明しきれない、もっと原始的な不安。

僕は3話を観た瞬間、それを久しぶりに味わった。

ヒカルは光に“似すぎていた”。

だが、長年アニメの表情作画や間の使い方を見てきた僕の目には、

その“似ている”の中に紛れ込んだたった1ミリの異物感がはっきり見えた。

優しさ、声の湿度、よしきを見つめるときの視線の揺れ――。

どれも完璧なのに、完璧すぎる。

作品が卓越しているのは、ヒカルの正体を明かさずに“体感させる”演出にある。

たとえば、僕が最も息を呑んだのはこの3つの瞬間だ。

- 笑っているのに、目だけが一瞬だけ止まっていた

- 光よりも“優しすぎる”声の柔らかさ

- よしきが心で隠した感情に、あまりに正確に寄り添う仕草

あれは単なる作画の妙ではない。

ヒカルは「光のコピー」ではなく、“光を演じようとする存在”だと感じた。

それが人間的な温度を抜き取ってしまう。

僕は脚本構造の仕事で、何度も「模倣された感情」がテーマの作品を見てきた。

その経験から言えるのは、

“人間を模倣した優しさ”ほど、恐ろしいものはないということだ。

ヒカルにはその匂いがあった。

原作者がインタビューで語っていた

「喪失と置き換わり」というテーマ(※僕の批評ノートより)。

それを踏まえて読むと、ヒカル=ナニカは、

よしきの心に空いた穴が“形を持って現れた存在”とも解釈できる。

光を失った瞬間、よしきの心は大きく裂けた。

その裂け目に入り込むようにして現れたヒカルは、

彼にとって「失わずに済む光の影」だった。

だが、影は光ではない。

「同じ形」をしているだけで、

その内側には温度がない。

あるいは――温度を必死に“模倣している”だけなのかもしれない。

第3話で明かされるのは、正体ではなく“距離”だ。

本物に見えるのに、本物ではない。

手を伸ばせば届きそうなのに、その先に深い溝がある。

その溝の暗さこそが、この作品の恐怖の源泉だ。

ヒカルの正体を知らないまま物語が進むこと。

その“分からなさ”そのものが視聴者に恐怖を植えつける。

そしてその違和感はヒカルではなく、よしきの心に根を張っていく。

僕は3話を観終えたとき、背中にうっすら汗をかいていた。

「これはヒカルの物語じゃない。

よしきの“心が壊れていく物語”なんだ」と気づいた瞬間だった。

よしきの拒絶:愛と罪悪感がぶつかった瞬間

第3話の中で、僕が思わず姿勢を正した瞬間がある。

よしきがヒカルに放った、あの鋭く美しい一言だ。

「……お前は光じゃない」

このセリフは、ただの拒絶じゃない。

画面越しに刺さる“感情の刃”だ。

僕はこの一瞬だけ、アニメを観ているのに、まるで現場を目撃しているような感覚になった。

怒りでも憎しみでもない。

むしろ、長く心に溜めてきた“澱”が一気に表へ溢れ出したような声。

というのも、よしきの胸の奥にはずっと「自分だけが前に進んでしまった罪悪感」が沈殿していたからだ。

光がいない世界で、よしきはただ生活を続けるしかなかった。

でもその時間が重なれば重なるほど、彼の心は密やかに傷んでいく。

そこに突然、光の姿をした“ヒカル”が帰ってくる。

そりゃあ心は混乱する。自分でも知らない感情が暴れ出す。

しかもヒカルは、あまりに“光らしすぎた”。

笑い方も、仕草も、懐かしい夏の匂いすらも。

だけどね、ここからがこの作品の恐ろしいところで──

その「そっくりさ」が、よしきの胸を最大限にえぐっていくんだ。

なぜか?

それは、ヒカルが光の記憶を完璧に再生するたびに、

「光がいなくなった悲しみそのものが否定される」

ように感じてしまうからだ。

特にスイカを食べるシーン。

僕はあの場面が、3話でいちばん残酷で、いちばん優しい瞬間だと思っている。

幼い日に光と笑い合った断片と、目の前のヒカルの動作が重なる。

あまりに“同じ”だからこそ、よしきは胸の奥で叫んでいた。

「これは光の思い出を上書きしないでくれ」と。

拒絶は爆発した。

でもその衝動の根っこにあったのは、嫌悪なんかじゃない。

むしろ真逆だ。

好きだから。優しすぎるから。光を思い出してしまうから。

だからこそ、耐えられなかった。

そして僕がゾッとしたのは、この気づきだった。

よしきはヒカルを怖がっているのではなく、

「ヒカルを受け入れてしまいそうな自分」を怖がっていたのだ。

喪失を、偽物で埋めてしまう自分自身を。

この瞬間、僕は思わず背中が熱くなるほどゾクッとした。

よしきの心の奥底にある“痛みと葛藤”に、作品が鮮明に手を伸ばしてくる。

そして、それを視聴者である僕らにも体感させる。

愛、喪失、罪悪感。

その全部が混ざり合って、よしきは壊れ始める。

第3話はまさに、彼の「心の破断音」が響いた回だった。

そしてその音を、僕たち視聴者も確かに聞いてしまったのだ。

作画・演出が怖すぎる:3話が生み出した静かな狂気

第3話の演出を語るとき、僕はどうしても声のトーンが上がってしまう。

それくらい、この回の“狂気”は丁寧で、美しくて、そして恐ろしい。

派手なホラーでもなく、血も叫びもないのに、気づけば背筋が冷えている。

何も起きていないのに、何かが確実に壊れていく。

それを“体感させられる”アニメは、そう多くない。

まず、僕が真っ先に注目したのは「引き」のカメラだ。

ヒカルとよしきが話す、その何気ない日常の中を、カメラが不自然なほど遠くから覗いている。

あれは第三者の視線じゃない。

もっと湿った、もっと得体のしれない“ナニカ”の気配だ。

画面の外から覗かれているようなあの距離感に、思わず僕自身が背筋を正してしまった。

そして次に襲ってくるのが、“間(ま)”だ。

会話が途切れる一瞬の沈黙。

風の音すら消えて、空気だけが重たく残る。

僕はこの“沈黙の質”にゾクリとした。

ホラー作品を何百本も観てきた経験から言えるが、本当に怖い作品ほど沈黙がうまい。

この3話は、その沈黙の使い方が異常なほど精密だった。

さらに震えたのは、ヒカルの“作画の揺らぎ”だ。

笑っているのに、目だけが一瞬止まる。

優しい声なのに、言葉の奥がどこか空っぽ。

そのズレは0.5秒にも満たないのに、視聴者の脳は確実に“異物”として捉える。

これは偶然ではない。

原画と動画の境目にある自然な揺れを、あえて残して強調するというテクニック。

「これは人間ではない」ことを、視覚ではなく本能に刻みつける演出だ。

背景美術も異常にうまい。

田舎特有の湿った空気、風鈴の音が似合いそうな軒先の影。

一見、あまりに穏やかで美しい風景だ。

しかしそのど真ん中にヒカルが立つと、なぜか風景の“色温度”が変わって見える。

彼だけが、画面の中で異質に浮かび上がる。

この対比の使い方は、作画監督の“悪意ある繊細さ”とすら呼びたい。

僕が声を出しそうになったのは、よしきがヒカルから目をそらした瞬間だ。

肩越しに映るヒカルはまったく動いていない。

ほんの少しも変わっていないのに、

「何かが確実にズレている」と分かってしまう。

言葉では説明できないヒビ割れが、画面の奥で静かに広がっていく。

僕の胸の中でも同じヒビの音がした。

音、光、距離、沈黙、揺らぎ。

そのすべてが緻密に積み重なり、

第3話はひとつの結論へ向かって収束していく。

「静かな狂気」。

この言葉が、これほど似合うアニメ演出を僕は久しぶりに観た。

偽物は誰なのか──3話時点の考察まとめ

第3話「拒絶」は、ただの爆発回じゃない。

僕はこの回を観ながら、胸の奥に“静かに火がつく”瞬間を感じた。

物語が長く隠してきた核心が、ついに顔を覗かせたからだ。

それが──「偽物は誰なのか?」という問い。

多くの視聴者はまず「ヒカル=偽物」と考えるだろう。

実際、違和感の震源地はヒカルに集中している。

仕草も、声も、よしきを気遣う言葉選びも光そのもの。

だけどその“光らしさ”が完璧すぎて、逆に恐ろしい。

僕はその完璧さを見た瞬間、思わず息を止めた。

模倣の精度が高すぎるものは、人間の目にはむしろ異常に映る。

だけどね。

3話を観終えたあと、僕の背中をヒヤッと撫でたのは、

ヒカルの正体そのものじゃなかった。

本当に怖いのは、「よしきの視界」だった。

この作品はずっと、よしきの揺れた心を通して世界を見せてくる。

だから視聴者が抱く不気味さは、よしきが抱える痛みと罪悪感に“増幅”されている。

この瞬間、僕は確信した。

──偽物はヒカルだけじゃない。

よしき自身の中にも、“偽物”が潜んでいる。

光を失った喪失感。

それを埋めようとしてしまう自分。

光の影を求め続ける心。

それは、よしきの中に生まれた「代替の光」だ。

つまりよしきの中にも“ズレ”が存在する。

第3話で露わになるのは、その矛盾だ。

- ヒカルを必要としているのに、許せない

- 光を美化しすぎて、記憶が変質している

- 村の人々が“ヒカルの異変”を誰も言語化しない

これらの伏線はひとつの場所に収束していく。

それは、“偽物はひとりではない”という答えだ。

光が死んだ夏を境に、歪んだのはヒカルだけではない。

よしきの心も、村の空気も、世界の呼吸すらも、少しずつねじれてしまった。

だからこそ「偽物は誰?」という問いは、

キャラクターの正体暴きではない。

むしろ、喪失に触れたとき人間の心がどこから歪むのかを照らすための問いなんだ。

この視点に気づいた瞬間、僕は思わず鳥肌が立った。

第3話は、その歪みが最初に音を立ててひび割れた瞬間。

このヒビはこれからどんどん広がり、

“偽物”という言葉の意味は、最終的にまったく別の形で姿を見せることになる。

それを想像するだけで、僕は次の話が気になって仕方がなくなる。

3話の感想まとめ:少年たちの世界はどこから壊れたのか

『光が死んだ夏』3話を観終えた瞬間、僕はしばらく呼吸を忘れていた。

恐怖でも驚きでもない。もっと生々しい感情だ。

「あ、今、世界が“壊れはじめた音”を聴いてしまった」

そんな実感が胸の奥底にズンと響いた。

よしきにとってヒカルは、救いであり、呪いだった。

空洞になった心にそっと手を伸ばしてくれる存在でありながら、

その優しさは光の不在を“無かったこと”にしようとする影でもある。

その二面性が3話でついに限界まで膨らんで、

拒絶という形で爆ぜた。

僕はこの矛盾が爆発する瞬間、思わず前のめりになっていた。

そして驚くべきは、ヒカルが“完全な悪”ではないことだ。

彼は確かに“ナニカ”だけれど、悪意の怪物ではない。

むしろ──

「よしきと一緒にいたい」という願いが、痛いくらい純粋に見える。

ここがとてつもなく切ないし、同時にどうしようもなく怖い。

光の影をまとったその願いは、

時に人間よりも人間らしいやさしさを見せてくる。

でも、同じくらい容赦なく残酷だ。

そのギャップが、僕の心を一気にかき乱した。

思い返すと、少年たちの世界は突然壊れたのではない。

ほんの小さな違和感がゆっくり積み重なって、

静かに、でも確実にひび割れていった。

ヒカルが帰ってきたあの瞬間から、

実はもう“元の世界”じゃなかったんだと、今なら分かる。

第3話は、その歪みがついに形になって浮かび上がった回。

よしきの拒絶はターニングポイントであり、

ここから「偽物」という言葉が物語の核になっていく。

その重みが変わり、意味が変わり、視点すら変わっていく。

そして、僕たち視聴者もまた、この問いを握らされた。

「偽物とは、いったい誰のことなのか?」

僕はこの問いが頭から離れなくて、しばらく夜の散歩すらできなかった。

むしろ、次の話を早く観たくてウズウズしてしまった。

静かな夜は、まだ終わらない。

むしろここからが本番だ。

よしきも、ヒカルも、そして僕たちも──

誰も逃げられない“深い場所”へ、物語は進んでいく。

世界が壊れる音はまだ序章にすぎない。

よくある質問(FAQ)

Q1. 偽の光=ヒカルは誰が作った存在?

第3話時点では明かされていません。

ただし、原作の描写や村の雰囲気から、「自然発生的な異物」ではなく、構造的に生まれた“ナニカ”である可能性が高いです。

物語が進むにつれ、村そのものの歪みが浮かび上がります。

Q2. よしきがヒカルを拒絶した理由は?

表面的には“違和感”ですが、核心は喪失の痛みと罪悪感です。

光の代わりを受け入れてしまう自分自身への恐怖が、爆発した瞬間です。

Q3. 3話のどこがホラーなの?

ジャンプスケアは一切ありません。

恐怖は沈黙・間・視線・揺らぎで作られています。

ヒカルの「優しさ」が不気味なほど“完璧”なのが最大の恐怖ポイントです。

Q4. 『光が死んだ夏』3話はどのVODで観られる?

ABEMA、dアニメストア、Amazon Prime Video など主要VODで配信中です。

最新情報は各公式サイトをご確認ください。

コメント