デジモンシリーズ最新作『Digimon Beatbreak』が2025年10月に放送開始されることが発表され、早くも大きな話題を集めています。

今作では「e‑パルス」という新エネルギー概念をはじめ、従来のシリーズにはなかった要素が盛り込まれており、特に「ダーク路線の復活」が注目を集めています。

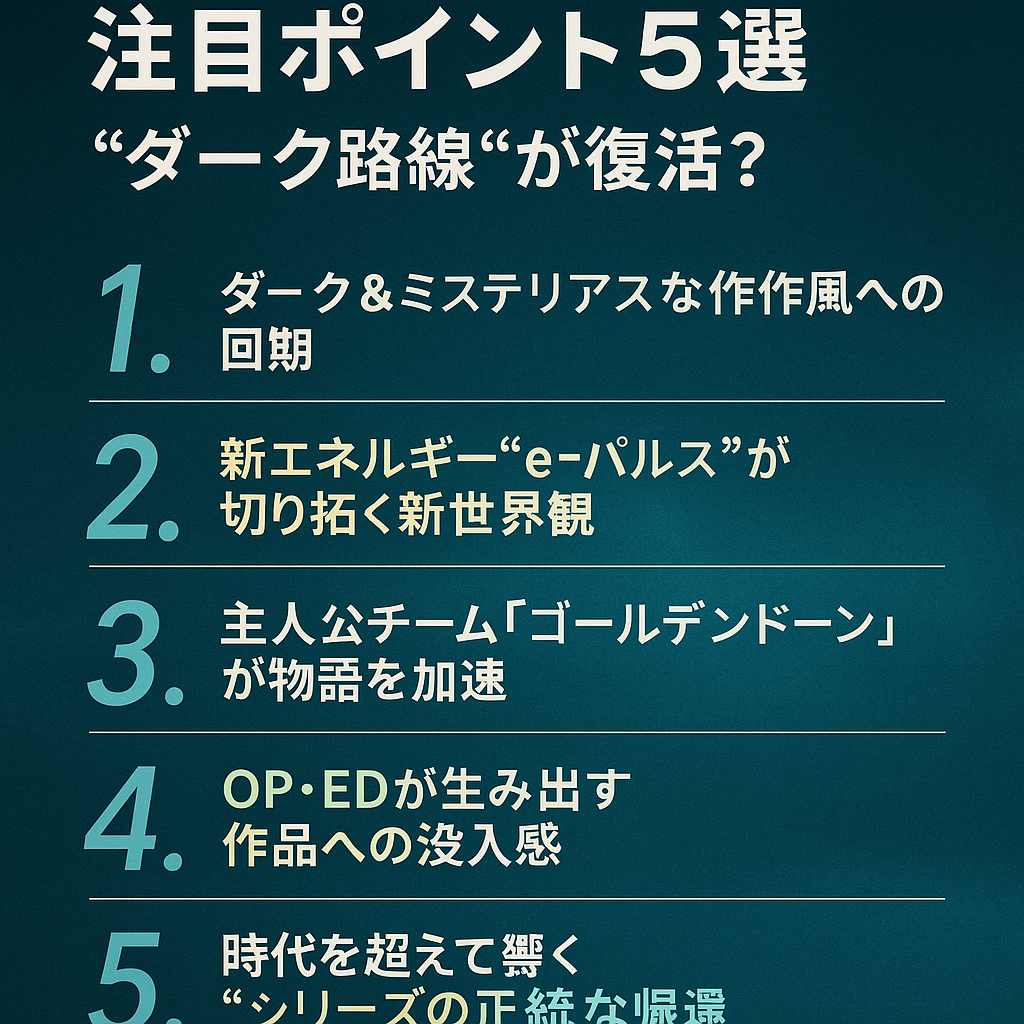

この記事では、『Digimon Beatbreak』の注目すべきポイントを5つに絞ってご紹介します。

- 『Digimon Beatbreak』の5つの注目ポイント

- ダークな世界観や感情エネルギー「e‑パルス」の詳細

- チーム「ゴールデンドーン」や音楽演出の魅力

- 歴代シリーズとの違いや正統復活としての意義

1. ダークで緊張感のある世界観が復活

『Digimon Beatbreak』では、これまでのシリーズとは一線を画す“ダークでミステリアスな雰囲気”が際立っています。

ティーザービジュアルやPVでは、陰影を強調した演出や、無機質で不穏な音響効果が使われており、視聴者を引き込む緊張感を生み出しています。

このテイストは、かつて『デジモンテイマーズ』や『ゴーストゲーム』で見られた、人間とデジモンの関係に潜む“危うさ”を彷彿とさせるものです。

影を多用したビジュアル演出に注目

PVの構成やキービジュアルでは、主人公・天馬トモロウとゲッコーモンがほぼ逆光で描かれており、表情や姿がはっきりと見えないシーンが多く存在します。

このような演出は、彼らの内面の葛藤や、物語の根底にある謎の存在を視覚的に象徴しているように感じられます。

まさに、「何かが起こりそうな」ただならぬ世界観がビジュアルから伝わってくるのです。

“デジモンらしい”心理的スリルも健在

近年の作品では、友情や冒険の明るい面にフォーカスされた傾向もありましたが、本作では人間の心の弱さ・闇・執着といったテーマが前面に押し出されそうです。

特に「e‑パルス」という感情エネルギーが物語の鍵となっている点から、主人公の感情の揺らぎがデジモンに影響するなど、より深い心理描写が期待されます。

このような展開は、過去シリーズのファンにとって懐かしさを感じる要素でありながら、新たな視点からのスリルを提供してくれるでしょう。

2. 新設定「e‑パルス」がもたらす革新

『Digimon Beatbreak』における最大の特徴のひとつが、感情エネルギー「e‑パルス」の導入です。

これは、人間の思考や感情の波動がデジタル化され、社会を支える新たなエネルギー源として利用されるという設定です。

テクノロジーと心の融合というSF的テーマが、シリーズにこれまでなかった深みを与えています。

感情とエネルギーをリンクさせた世界観

e‑パルスが社会を動かす原動力である以上、人々の感情が不安定になると、社会全体が揺らぐという構造が生まれます。

その結果、デジモンたちはe‑パルスを吸収・干渉しながら進化し、ときに人間社会に危機をもたらす存在として描かれます。

この設定により、「感情のコントロール」や「共存の意味」といった哲学的なテーマも物語に含まれていくことが期待されます。

AIデバイス「サポタマ」との関係性にも注目

感情を数値化・可視化する「サポタマ」というAIデバイスが、デジモンの誕生やパートナーとの関係に深く関わることも、本作の特徴です。

サポタマは、単なる道具としてではなく、主人公たちの思考や行動、感情そのものを読み取り、パートナーデジモンとの信頼関係を構築する重要な役割を担います。

これは、デジモンと人間の絆を“技術”を通じて描くという、新たなアプローチとして非常に注目すべき点です。

3. チーム「ゴールデンドーン」の存在感

『Digimon Beatbreak』の物語を語る上で欠かせないのが、主人公トモロウが所属するチーム「ゴールデンドーン」の存在です。

このチームは、e‑パルスに関する事件を解決するために活動する、いわば“清掃屋”のような役割を持つ精鋭集団です。

各メンバーの性格やデジモンとの関係性が丁寧に描かれることで、物語に厚みと多層性が生まれています。

主人公以外のキャラも物語の核に

これまでのシリーズでは、主人公を中心にストーリーが展開されることが多かったですが、本作では各キャラクターが物語の核を担うような構成になっています。

たとえば、咲夜レーナは戦術担当で前線を引っ張るリーダー的存在であり、久遠寺マコトは10歳という若さながら分析力に長けた頭脳派。

さらに、沢城キョウは成熟した視点でチーム全体を統括しており、年齢・経験・思考の多様性が物語に深みを与えています。

多彩なデジモンとの連携バトルが鍵

「ゴールデンドーン」のメンバーにはそれぞれ特有のパートナーデジモンが存在し、戦闘スタイルも個性的です。

咲夜レーナのプリスティモン、マコトのキロプモン、キョウのムラサメモン(完全体)といった布陣が、それぞれの特性を活かして連携バトルを展開します。

バトルの戦術性や連携プレイは、アクションだけでなく心理戦としても魅力を放っており、視聴者を飽きさせない重要な要素となっています。

4. OP・ED主題歌で描かれる物語性

『Digimon Beatbreak』では、物語の世界観と感情を彩る音楽にも注目が集まっています。

オープニングテーマ「Mad Pulse」(MADKID)と、エンディングテーマ「beat up」(冨岡愛)は、それぞれ異なる角度から作品の空気感を演出しています。

視聴者にとって、音楽が物語への没入感をさらに高める重要なファクターとなっています。

MADKIDによるオープニングが熱い

オープニング曲「Mad Pulse」は、デジモンシリーズでは異例のアグレッシブなサウンドが特徴です。

特にドラムイントロの迫力と、電子音×バンドサウンドの融合が、作品の近未来的で緊迫した世界観と高い親和性を持っています。

歌詞にも「心の揺れ」や「戦う理由」といったテーマが盛り込まれており、物語の導入としての機能も果たしています。

冨岡愛のED曲が作品の余韻を引き立てる

一方、エンディング曲「beat up」は、本編の緊張感を静かに包み込むような、エモーショナルなバラード調に仕上がっています。

冨岡愛の柔らかくも芯のある歌声が、主人公たちの“成長”や“選択”に寄り添うように展開され、エピソードの余韻を深めてくれます。

OPとEDで緩急のある音楽演出が施されていることで、視聴体験全体がよりドラマティックに感じられる構成になっているのです。

5. 正統なシリーズ復活としての意義

『Digimon Beatbreak』は、前作『デジモンゴーストゲーム』からおよそ2年ぶりの完全新作TVアニメであり、デジモンシリーズ第10作目という記念的な位置付けでもあります。

そんな本作には、“原点回帰”と“未来志向”の両面が見事に融合されており、ファンからの期待値も非常に高いです。

デジモンアニメの本流が、再び戻ってきたという印象すら受ける内容となっています。

『ゴーストゲーム』以来の完全新作

前作『ゴーストゲーム』はホラーテイストを前面に打ち出しつつ、比較的静的な物語構成でした。

それに対し『Beatbreak』は、激しいバトル、社会的テーマ、心の葛藤といった多様な要素を掛け合わせることで、より濃厚なドラマ性を生み出しています。

こうした作風の変化は、デジモンシリーズの進化と継承を象徴していると言えるでしょう。

“原点回帰”を感じさせる演出の数々

本作には、かつてのシリーズを彷彿とさせる演出も多く含まれています。

たとえば、少年と1体のデジモンがパートナーとなって成長していく構図や、異世界との接点が徐々に明かされる展開など、1999年から続く“デジモンらしさ”が随所に盛り込まれています。

それでいて、e‑パルスやサポタマといった最新要素が違和感なく組み込まれており、今の時代に合わせた進化系デジモンストーリーとして高い完成度が感じられます。

- ダークでミステリアスな世界観が復活

- 新エネルギー「e‑パルス」が物語の鍵に

- 主人公はチーム「ゴールデンドーン」と行動

- 各キャラの個性と成長ドラマにも注目

- OP・ED主題歌が作品世界を強く印象づける

- 旧作ファンにも刺さる“原点回帰”の演出

- 『ゴーストゲーム』以来の完全新作

- シリーズ第10作としての強い存在感

コメント