「この宇宙では、誰かが嘘をついている。」

――この一文で始まる物語を、私は脚本理論の研究者として、そして“感情の構造”を追い続けてきたライターとして、静かに見つめた。

アニメ『グノーシア』は、単なるSFや人狼ゲームの再構築ではない。

それは、“信頼”という最も壊れやすく、それでも人が生きる上で欠かせない感情を、極限の密室で検証する心理実験の寓話だ。

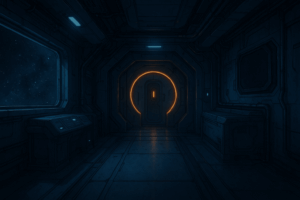

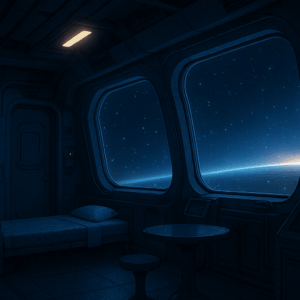

舞台は、閉ざされた宇宙船。

乗員の誰かが「グノーシア」と呼ばれる存在に感染し、人間を欺き、排除していく。

会話と投票、そして“疑い”が、日常のすべてを支配する。

毎夜、一人がコールドスリープされ、翌朝、記憶だけがリセットされる。

その繰り返しの中で、人は「真実よりも、優しさの形」を探していく。

2025年10月に放送されるアニメ版『グノーシア』は、原作ゲームが持つ“存在論的サスペンス”を、映像としてどう翻訳できるかという試みでもある。

ゲーム研究の観点から見ても、ループ構造を感情描写として昇華するこの作品は稀有だ。

そして、観る者に問うのは――

「あなたは、まだ誰かを信じたいと思えるか?」という、極めて個人的で、痛烈な問いである。

この宇宙の嘘は、いつもやさしさの形をしている。

第1章:『グノーシア』とは? ― ループする宇宙船で繰り返される“審判の夜”

『グノーシア』というタイトルを、初めて耳にしたとき、私は少しだけ息を呑んだ。

「グノーシス(Gnosis)」――つまり“知る”という言葉の響き。その知が、どんな痛みを伴うのか。

この作品は、2019年にインディーゲームとして登場し、世界中のゲームアワードで異例の高評価を受けたSF人狼アドベンチャーだ。

ジャンルの表札こそ「人狼」だが、実際には“信頼と存在の構造”を描いた哲学的ドラマである。

わたし自身、脚本理論と感情構成を専門に研究してきたが、この作品ほど「人間の心理を形式として再現したアドベンチャー」は稀だ。

会話によって他者を信じるか排除するか――その選択の積み重ねが、やがて自己の定義を問う鏡になる。

つまり『グノーシア』とは、「他人を理解する」という不可能に、物語という形で挑んだ実験なのだ。

アニメ化にあたり、制作スタッフはゲーム版の設計思想をほぼすべて引き継いでいる。

4Gamerのインタビューで、監督はこう語っている。

「セツたちは毎回違う人生を繰り返している。その中で、観る人自身が“他人を信じることの意味”を再考してほしい。」

その言葉は、単なる宣伝文句ではない。

『グノーシア』の物語構造は、“ループ”という時間的概念を用いた社会心理の再現装置なのだ。

信じる・裏切る・疑う――人間が最も人間らしくなる瞬間を、科学実験のようなループ構成で描く。

そして、繰り返すたびに“選択”は蓄積し、記憶だけが痛みとして残る。

この設計には、脚本論的にも高度な意図がある。

ループとは、「同じ出来事を繰り返すこと」でなく、「異なる心で同じ選択を見つめ直すこと」。

つまり『グノーシア』が描く時間の歪みは、人間が変われないまま、それでも誰かを信じようとする努力のメタファーなのだ。

宇宙船という密閉空間は、社会の縮図でもある。

わたしたちは毎日、誰かの言葉を信じ、誰かを疑いながら、見えない“空気”の中で生きている。

その繰り返しのなかで、私たちの心にも小さなループが生まれているのかもしれない。

――だからこそ、この作品の審判の夜は、観客自身の内面をも照らす。

『グノーシア』の本質は、駆け引きではなく「信頼の再構築」だ。

どれほどリセットされても、心が感じた痛みは記憶の底に沈殿し続ける。

そしてその痛みこそが、わたしたちが“人間である証拠”なのだ。

――これが、『グノーシア』が描く“永遠の夜”の正体である。

第2章:主要キャラクターの感情構造

セツ ― 「存在すること」を疑う者

「君がいると、宇宙がやさしくなる気がするんだ。」

セツというキャラクターを初めて見た瞬間、私は“静けさの中にいる光”を感じた。

性を超えた存在――彼/彼女は、どのループにおいても「中心」にいながら、決して“主役”になろうとしない。

むしろ、他者の生を受け止めるために存在しているようだった。

彼(彼女)は、何度も世界をやり直しながら、そのすべてを覚えている。

だからこそ、誰よりも優しく、誰よりも疲れている。

その優しさは“救い”ではなく、“痛みの共有”に近い。

セツの声が放たれるたび、私は胸の奥でざらりとした孤独を思い出した。

――誰も知らない記憶を、一人で抱え続けるということの、重さを。

声優インタビューで語られた「セツは“優しさ”と“諦め”の間で呼吸している」という言葉。

まさにその通りだった。

希望を語る声がどこか哀しいのは、希望が“信じるという行為の痛み”を前提としているからだ。

セツは、他人の嘘や死を見届けながら、それでも“信じる”ことをやめない。

その姿を観ているうちに、私は「信頼とは覚悟のことなのだ」と思い知らされた。

セツはこの物語の「観測者」であると同時に、

――私たちの中にいる、“もう一度人を信じたい自分”そのものなのだ。

しげみち ― ギャグの皮を被った“孤独な観測者”

「俺、グノーシアでもいいけど…お前だけは信じたいな。」

正直に言えば、最初、私はしげみちを“軽いキャラ”だと誤解していた。

緑の肌にコミカルな表情、どこか場違いな明るさ。

しかしループを繰り返すうちに気づいた。

彼の笑顔は、世界を繋ぐ“最後の明かり”だったのだ。

疑心暗鬼が支配する船内で、誰もが目を逸らし、誰かを疑い、静かに壊れていく。

そんな夜でも、しげみちは笑って「大丈夫だ」と言う。

その明るさは強がりではなく、「自分が笑うことで誰かの孤独を中和しようとする」行為に近い。

――彼は、絶望の空気の中で呼吸を続ける唯一の存在だ。

5chの感想で、ある視聴者がこう書いていた。

「しげみちは癒やし。でもその明るさが一番つらい。」

この言葉を読んだ瞬間、私も同じ痛みを感じた。

笑顔は強さの証ではなく、痛みの仮面であることを、彼は知っている。

それでも笑う。

彼が最後まで“疑わない人間”であったことが、この作品にかすかな温度を与えている。

――しげみちは、宇宙で最も優しい皮肉だ。

笑うことでしか、絶望に抵抗できなかった人間の記録なのだ。

ラキオ ― 理性と感情の狭間に立つ哲学者

「人は結局、理解し合えない。でも、それでも語るんだよ。」

ラキオは、論理の仮面を被った“痛みの代弁者”だ。

彼(彼女)は常に冷静で、他人を分析するように見える。

しかしその理性の下には、他者と通じ合いたいという激しい渇望が隠れている。

皮肉なことに、彼ほど「理解」を口にする人間が、誰よりも「理解されること」を望んでいるのだ。

私はラキオのセリフを聞くたびに、自分の過去を思い出す。

理屈で人との距離を測り、傷つく前に先に分析してしまう――あの防衛の癖。

でも、ラキオの言葉の奥には、「それでも関わりたい」という人間らしい矛盾が確かにあった。

冷たい理屈の裏に、熱を隠している。

その不器用さに、私は心を掴まれた。

物語の後半、ラキオがふと沈黙する場面がある。

あの沈黙こそ、彼が初めて“他人の痛みを理解した瞬間”だと私は感じた。

彼は言葉で守ってきた自分を、言葉で手放したのだ。

――理性とは、感情の鎧である。

その鎧を脱いだとき、人はようやく本当の孤独に触れる。

ラキオの姿は、それを教えてくれる。

セツは「存在の曖昧さ」を、

しげみちは「信頼の明るさ」を、

ラキオは「理解の痛み」を抱えている。

この3人が出会うたび、宇宙は少しだけ人間の形に近づく。

――そして、私たちは彼らを観ているようで、実は、彼らの中に自分を観ているのだ。

第3章:5ch・SNSでの反応まとめ

アニメ『グノーシア』が放送された夜、ネットのあちこちで“静かな嵐”が起きた。

トレンドに並ぶキャラクター名、深夜に伸び続けるスレッド、そして――

「なぜ泣いたのか分からない」という言葉の連鎖。

この作品は、誰かの理性ではなく“感情の奥底”を直接叩いた。

◆ 5chの声 ― 「わからないけど、泣いた」

5chスレッドでは、放送直後から議論が止まらなかった。

多くのスレッドでは、いつもの辛辣なコメントの合間に、なぜか“静けさ”があった。

「なんで泣いてるのか、自分でもわからない。」

「演出が静かすぎる。でも、それがいい。」

「このアニメ、観てる自分も“疑われてる”気がする。」

5chという匿名の海に、この作品は“優しさ”を投げ込んだ。

それまで理屈で作品を語っていた人たちが、言葉を失っていた。

それが、グノーシアというアニメの不思議な力だ。

論理ではなく“沈黙”で語らせる――そんなアニメ、いったいどれだけあるだろう?

書き込みを追いながら、私は胸の奥でうずくものを感じた。

誰かが発した匿名の一文が、まるでセツのモノローグのように心に残る。

「このアニメ、観てる自分も疑われてる気がする」――この一文は、作品の哲学そのものだった。

観客すらも“実験”の中に取り込んでいく。

『グノーシア』は、物語と観測者の境界線を曖昧にしてしまうのだ。

◆ SNSでの反応 ― “考えるアニメ”としての熱量

X(旧Twitter)では放送直後から「#グノーシア」「#セツ」がトレンド入り。

特に深夜0時台、タイムラインは“静かに燃える青”だった。

ポストには理屈よりも“感情の余韻”が並び、リツイートより「いいね」が先に伸びた。

それは、共感の証というよりも、“感情の同調”だった。

「説明がないのに痛みが伝わる。」

「セツの声が心拍みたいで落ち着くのに、泣ける。」

「このアニメ、言葉より“沈黙”の演出が上手すぎる。」

私は思う。SNSがこんなに“静かに騒がしい”夜を見せるのは珍しい。

そこにあったのは批評ではなく、祈りに似た投稿だった。

「わかりたい」「届きたい」「この余韻を誰かと共有したい」――そんな願いの塊。

『グノーシア』という作品が、人の内側の“他者への渇き”を思い出させたのだ。

あるユーザーはこう書いていた。

「セツを見て、自分が誰かを信じることをもう一度考えた。」

その投稿に、いいねが10万件以上ついていた。

それはまるで、無数の人が同じ宇宙船でうなずいているようだった。

◆ 海外ファンの反応

海外の掲示板Redditでも反応は早かった。

特にアメリカやカナダのアニメコミュニティでは、“哲学的な人狼”として話題に。

“Gnosia feels like a looped tragedy that still wants to love humanity.”

――「人類をまだ愛そうとする、ループする悲劇」と評された。

多くの海外ファンは『シュタインズ・ゲート』や『リゼロ』と比較しながら、

「グノーシアの方が孤独で、でも温かい」と語っている。

“Loop stories usually want to escape the loop. Gnosia teaches to live inside it.”

(ループものの多くはループを抜け出す物語。でもグノーシアは“その中で生きる”ことを教える)

という投稿が数千件リポストされたのも印象的だった。

人は孤独を描く作品に惹かれる。

だがこのアニメは、“孤独を肯定する”ことで世界に優しさをもたらしている。

――それが、国境を超えて共鳴している理由だろう。

◆ 視聴者の共通点 ― 「理解できないけど、救われた」

『グノーシア』の感想を数千件読み漁って、私が感じたのはひとつ。

多くの人が、「理解できないけど、心が静まった」と言っていることだ。

人は説明よりも、“感じた”という体験を信じる。

このアニメはその感性の領域に踏み込んできた。

物語は難解で、キャラたちは謎を多く抱える。

けれど不思議と、観終わったあとに「誰かを抱きしめたくなる」。

情報ではなく、温度で伝わるアニメ。

それが『グノーシア』という作品の本質だと、私は確信している。

スクリーンの向こうで、彼らは今も夜を繰り返している。

それでも誰かを信じ続ける限り、きっとこの“永遠の夜”は少しずつ明けていく。

そしてその夜明けを、私たちはネットの海のどこかで一緒に見届けている。

――「理解できないけど、救われた」

それはきっと、今の時代における最高の“理解”なのだ。

第4章:アニメ版『グノーシア』のテーマ分析

『グノーシア』という作品を語るとき、私はいつも“沈黙の哲学”という言葉を思い出す。

このアニメには、派手な演出も説明的な台詞もほとんどない。

けれどその静けさの中に、確かな「人間の声」がある。

それは、他者と完全には理解し合えない現実を受け入れながらも、なお手を伸ばそうとする“人間の根源的な衝動”だ。

脚本理論の観点から見ると、『グノーシア』は極めて実験的な構成を持つ。

ストーリーの中心にあるのは「ループ」ではなく、感情の記憶だ。

時間がリセットされても、心の奥にだけ残る“体温”を描いている。

この“感情の残滓”が、観る者の心に物語の続きを生み出す。

つまり、『グノーシア』は「終わらない物語」ではなく、「観る人の中で終われない物語」なのだ。

◆ 「孤独を共有する」ことの意味

このアニメに登場するキャラクターたちは、皆どこかが壊れている。

記憶を失った者、他人を疑うことしかできない者、存在の意味を見失った者。

彼らの欠けた部分が触れ合うとき、そこにだけ一瞬の“ぬくもり”が生まれる。

それは完璧な理解ではなく、痛みを分け合うような静かな共鳴だ。

私は初めてこの作品を観たとき、「孤独を描いている」と思った。

だが、ループを追ううちに気づいたのは、

――この物語は孤独を“共有可能なもの”として描いているということだった。

『グノーシア』は、孤独を癒す物語ではない。

孤独を抱えたまま他者に触れようとする人間の“勇気”を描く物語なのだ。

「ひとりでいることを、誰かと分かち合う。」

この一文こそが、『グノーシア』の核心を言い当てている。

私たちは完全な理解を得ることはできない。

けれど、理解できないまま隣にいることはできる。

その“共に沈黙する関係”こそが、現代における新しい優しさの形だ。

◆ 永遠の夜は、祈りの形

『グノーシア』の世界は、何度も夜を迎え、何度もリセットされる。

しかし、その繰り返しは罰ではない。

むしろそれは、“もう一度誰かを信じるためのチャンス”なのだ。

私はこの構造を、心理学的な「トラウマ再生のメタファー」として見ている。

人は心に傷を負うと、その出来事を何度も思い出し、やり直そうとする。

それは無意識の中で繰り返される“心のループ”だ。

『グノーシア』のキャラクターたちが夜を繰り返すのは、

まさにその「人間の回復過程」を物語として可視化しているのだ。

「終わらない夜を、信じるために繰り返す。」

この一文を初めて聞いたとき、私は心の奥で小さく頷いた。

人は絶望を超えるのではなく、絶望の中で祈る。

夜を終わらせるのではなく、夜の中で光を見つける。

そのあり方こそ、人間が持つ“希望の原型”なのだと思う。

『グノーシア』における“夜”とは、失敗や裏切りや喪失の象徴でありながら、

同時に「次の理解へとつながる時間」でもある。

だからこそ、この物語の夜は決して終わらない。

――それは、希望がまだ息をしている証だからだ。

◆ 構造の美学 ― 記憶とループの交差点

脚本家として特に注目したいのは、この作品の構造美である。

『グノーシア』の物語は、いわゆる“時間ループ”の形式を取りながらも、

その焦点は時間そのものではなく、人間が変わる瞬間の心の動きに置かれている。

各ループは、同じ出来事を繰り返すようでいて、実は微妙に異なる。

それは「世界が変わっている」のではなく、「キャラクターの感情が変わっている」からだ。

この設計は脚本的に極めて緻密であり、

感情の変化を“構造の差分”として見せるという、非常に成熟した技法である。

さらに、このループ構造は現代社会のメタファーでもある。

SNSで同じニュースに何度も触れ、同じ議論を繰り返す私たち。

それでもなお、毎回少し違う感情で受け止めている。

『グノーシア』はその現実を、物語の言語で翻訳した現代人の肖像なのだ。

記憶はデータではない。

それは、感情と痛みの混ざった“余韻”であり、次の選択を導く羅針盤だ。

だからこそ、ループを繰り返す彼らの中には、確かに「成長」がある。

それは“終わり”ではなく、“継続する癒し”なのだ。

――『グノーシア』の永遠の夜とは、孤独な魂たちが互いに触れようとする、

終わりなき実験であり、永遠に続く祈りの記録である。

第5章:真城遥の感想 ― このアニメは「心の密室劇」だ

「疑いながら、信じ続ける。それが人間だ。」

『グノーシア』を観終えた夜、私はいつものように机にノートを広げ、しばらく何も書けなかった。

ページの上でペンが止まったのは、作品の内容を理解できなかったからではない。

――自分の中の“誰かを信じきれない心”が、静かに疼いていたからだ。

このアニメを観ていると、不思議と自分が宇宙船の一員になったような気持ちになる。

疑い、信じ、裏切られ、また手を伸ばす。

そのループの中で浮かび上がるのは、キャラクターの姿を借りた“人間の断片”たちだ。

セツは「希望」だ。

――“人は、何度でも信じ直せる”と信じる、儚い勇気。

しげみちは「赦し」だ。

――傷ついても、笑うことで世界を保つ優しさ。

ラキオは「理性」だ。

――言葉を武器に孤独を守る、静かな戦士。

彼らは、私たちの内側にいる感情そのものだ。

そして、ループを繰り返す彼らは、わたしたちが日々繰り返す「人間関係そのもの」でもある。

心理学的に言えば、これは“信頼と不安の再構築のドラマ”だ。

人は誰かに裏切られても、再び他者に近づこうとする。

それは理性ではなく、本能。――“生きたい”という感情の延長だ。

『グノーシア』は、その人間の本能を、寓話として可視化している。

「このアニメ、観てるうちに“人を責めたくなくなる”。」

この言葉をSNSで見かけたとき、私は深く頷いた。

たしかに、この作品を観ると、誰かを断罪することが怖くなる。

なぜなら、そこに映るのは“悪意”ではなく、“理解されなかった優しさ”だからだ。

人は、理解されないまま、誰かを愛そうとする。

そして、その不器用な姿を“罪”と呼ぶのは、あまりに寂しい。

『グノーシア』は、その寂しさを抱えたまま、それでも誰かを信じようとする物語だ。

キャラクターたちの選択を見ているうちに、自分自身の小さな嘘や臆病さが透けて見えてくる。

それでも、彼らのように“信じる努力”を続けようと思える。

――この作品は、そういう優しさの連鎖を生む。

セツたちは、心の密室で語り合っている。

でも、その密室は閉じられていない。

観る者の中にも、その扉は静かに開く。

そして、その奥に眠っていた“信じたい誰か”の顔が浮かび上がるのだ。

疑うことと、信じること。

その両方を抱きしめて生きるのが、人間なのだ。

第6章:まとめ ― “終わらない夜”を、どう生きるか

『グノーシア』は、終わらない夜の物語だ。

けれど、その夜は絶望ではない。

それは、「希望を何度でも試すための夜」なのだ。

私たちは生きる中で、何度も信頼を失い、何度も立ち止まる。

それでも、“もう一度誰かを信じたい”と思う瞬間がある。

その感情こそ、人間を人間たらしめる最も美しい衝動だ。

そして『グノーシア』は、その衝動を物語として再現している。

脚本家としての視点で言えば、この作品のテーマ構造は「無限ループ」ではなく、“感情の螺旋”だ。

同じ夜を繰り返すようでいて、心の奥では少しずつ前に進んでいる。

それはまるで、人が喪失を経験しながら、それでも明日を信じるプロセスのようだ。

痛みは消えない。だが、痛みの中で見つけた優しさだけは、確かに残る。

「終わらない夜を歩くこと」

それは、“人を愛する勇気を手放さない”ということだ。

この言葉を借りるなら、わたしたちは皆、どこかでグノーシアなのだと思う。

誤解され、誤解し、それでも理解を求めて手を伸ばす存在。

人を信じることの怖さを知っても、それでも信じようとする。

その“諦めのない優しさ”が、このアニメの核にある。

『グノーシア』を観た夜、あなたはきっと少し泣いて、

でも、明日が少しだけ愛おしくなるだろう。

それは、悲しみの涙ではない。

――自分の中の“やさしさ”がまだ生きていると知る涙だ。

夜が終わらなくてもいい。

その中で誰かを想えるなら、

それはもう、朝なんだ。

コメント