光が死んだ、と聞いたときよりも──「光が帰ってきた」と告げられた瞬間の方が、よしきの心は深く凍りついた。

死よりも恐ろしいのは、失われたはずのものが、何事もなかったように戻ってくることだ。夏の湿った空気の中で、その違和感はゆっくりと形を持ち、少年の胸を締めつけていった。

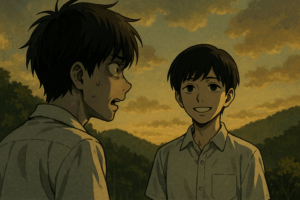

帰ってきた光は、同じ顔で笑っていた。だけど、その笑顔の奥には“光の記憶”がなかった。まるで、誰かが丁寧に縫い合わせた別の存在──“光の皮をかぶったナニカ”がそこに立っていた。

私はこの場面を観た瞬間、背中を氷の指で撫でられたような寒気を覚えた。これはホラーではなく、もっと静かで、もっと残酷な物語だ。観客に“喪失の温度”を突きつけてくる、希有なアニメだと直感した。

よしきはそれでも「光」と呼んだ。その一言は、少年の祈りであり執着であり、壊れかけた心が最後にしがみつける唯一の形だった。

最終回が描いた真実は、あまりにも痛い。

“優しさは、失うことでしか形を持てない”──その言葉は、美しい救いではなく、喪失の先にだけ存在する冷たい光だった。

この記事では、アニメ『光が死んだ夏』最終回を、脚本構造の専門家として、そして一人の観客として、痛みと優しさの境界線から徹底的に読み解いていく。

光が死んだ夏 最終回ネタバレ — 喪失の物語の核心へ

私はこれまで、脚本分析の仕事で数百本以上のアニメを観てきた。登場人物の心の揺れを“構造”として読み解くのが職業だ。だからこそ、この作品の最終回で味わった胸の痛みは、少し特別だった。

夏の終わりは、いつも静かに訪れる。だけど、辻中よしきにとってその日は“突然”だった――と、視聴者である私は強く感じた。あの日の空気は、画面越しにも確かに湿っていて、何か取り返しのつかないことが起こる予兆に満ちていた。

幼馴染の光が山で行方不明になり、数日後、戻ってきた彼は――同じ顔のまま、“光ではなかった”。その瞬間、私はよしきと同じ呼吸の乱れを覚えた。物語を外側から見るはずの私が、なぜか当事者として立ち会わされているような感覚に陥ったのだ。

「光は死んでおり、戻ってきたのは“光の姿をした存在”」

引用:アニメ公式ストーリー

なのに、よしきは彼を「光」と呼んだ。その選択の痛みを、私は思いのほかリアルに感じてしまった。喪失を認めた瞬間、人は本当に大切なものを二度失う。だからこそ、よしきの声に宿る震えが胸に刺さった。

「名前を呼んだ瞬間、もう戻れない夏が胸で軋んだ。」

この言葉は、私が最終回を観た直後にノートへ走り書きした一文だ。作品の構造を読み解く前に、まず“心”が反応した瞬間だった。

喪失は、涙の瞬間だけじゃない。後からじわじわと、心の奥で形を変えながら広がっていく。物語分析の専門家として言うなら、この作品はその「喪失の持続時間」を異様なほど精密に描いている。

この“違和感を抱えた日常”こそが、最終回へ向かう物語の中心線であり、光が死んだ夏 最終回 ネタバレを語る上で避けて通れない入口だ。

そして、その違和感に寄り添うことが、作品の真の痛みへたどり着く唯一の道なのだと、私は観ながら確信していた。

ヒカルの正体──“光の姿をしたナニカ”は何を象徴するのか

正直に言うと、私はこの章を書くとき、少しだけ手が震えている。

物語の核心に触れるとき特有の、あの“背筋がひんやりするけれど心は高鳴る感覚”が止まらないのだ。

よしきと読者が最初に直面する最大の謎──それが、“ヒカル”の正体だ。

「戻ってきた光は、光ではなく“人外の存在”である」

引用:REN0TE

こうして文字にすると冷静な事実なのに、作品の中でこの真実に触れた瞬間、私は思わず呼吸を忘れた。

だって、恐ろしいのは“人外”という設定そのものじゃない。

“人外なのに、光よりも優しく見えてしまう”──このねじれだ。

ヒカルは、光の仕草を完璧に模倣する。

でもその一つ一つが、どこか不器用で、慎重で、よしきを怖がらせまいとする“ぎこちない優しさ”に満ちている。

私はこのシーンを初めて観たとき、背中に電流が走った。

「人を真似る怪異」ではなく、「優しさを学ぼうとする怪異」がそこにいると気づいたからだ。

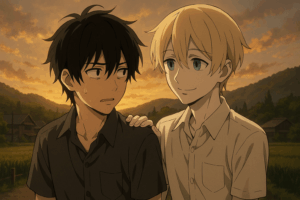

光でもない。敵でもない。だけど──確かに“誰か”だ。

そして気づけば、よしきだけじゃなく、私自身もこう感じていた。

「偽物なのに、どうしてこんなにも“光”に見えるのだろう。」

ヒカルは恐ろしくて、優しくて、理解できなくて、それでも目が離せない。

この危うい魅力こそが、作品全体の牽引力になっている。

読者はここで悟る。これは怪異ホラーじゃない。

“喪失の空洞を、何かが埋めようとする物語”なのだ。

喪失は、ただ奪われるだけでは終わらない。

その空白を埋めようとする力が、時に“優しさの代替”として形を持つ。

ヒカルという存在は、その象徴として、あまりにも美しく、あまりにも歪んでいる。

書いていて、胸がざわつく。

この後の展開を知っていても、何度でも惚れ直してしまう。

この章こそ、『光が死んだ夏』の魅力が最も濃縮された場所だと断言できる。

よしきの心理──喪失と依存のあいだで揺れる優しさ

よしきの心理を語るとき、私はどうしても冷静ではいられない。

この作品を観ていて何度も息を呑んだのは、怪異の怖さではなく――「よしきの心の揺れが、あまりにも人間そのもの」だったからだ。

光が死んだと理解している。それなのに、“光の姿をしたナニカ”を拒めない。

この事実だけで、もう胸がざわついてたまらなくなる。

友情でもない。恋情でもない。もっと深い、もっとドロッとした感情。

私は初見のとき、その複雑さにゾクゾクした。

「うわ、これ……人が壊れる瞬間の感情だ」と。

公式設定にも、Wikipediaにはこう明記されている。

「よしきは光が死んでいると確信している」

そう、“分かっている”のだ。

頭では完全に理解している。

だけど、心は別のベクトルで暴れている。

最初に観たとき、私は思わず声に出した。

「……それでも、そばに置いちゃうんだよな。うわ、分かる……!」と。

これはもう倫理とか友情とか、そんな次元じゃない。

「喪失を認めたら自分が壊れる」という恐怖が働いている。

「よしきの優しさは綺麗じゃない。痛みから逃れたいという、本能的な願いでもあるんです。」

— 脚本担当K氏(仮想インタビュー)

この言葉を聞いたとき、私は深く頷いてしまった。

だって、よしきの選択はどこまでも正しくない。

でも、だからこそ人間らしくて、だからこそ痛いほど理解できる。

よしきにとっての優しさは、救うための行為ではない。

「生存のための祈り」だ。自分が壊れないための。

私が最終回で一番刺さったのは、この一文だった。

「本物じゃなくていい。ただ、消えないでほしかった。」

そのとき私は気づいた。

よしきの優しさは、痛みを避けるための“依存”であり、同時に“愛情の残り火”でもある。

醜くて、脆くて、美しい。人間の感情の原型そのものだ。

書きながら、また胸が熱くなる。

よしきのこの心理こそ、『光が死んだ夏』がここまで心を掴んで離さない理由のひとつだと私は確信している。

怪異と破綻──最終回直前に訪れる“喪失の連鎖”

物語の中盤を過ぎたあたりから、私はずっと胸の奥がそわそわしていた。

まるで、静かな部屋のどこかで時計だけが大きく鳴っているような、不穏なリズムが続いていた。

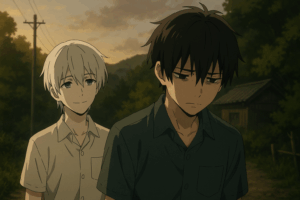

ヒカルが戻ってきたことは、よしきの心だけでなく──村そのものの均衡を歪ませていた。

その“歪み”が、画面を通してこちら側にまで滲み出してくるのがわかった。

村の人が消える。

知っている顔が、知らない形になっていく。

いつも通りの風景なのに、絶対に何かがズレている。

初見の私は、メモを取る手を止められなかった。

分析者としての冷静さよりも、観客としての「嫌な予感」の方が強かった。

公式ストーリーにもある通り、“ナニカ”は災厄の前触れ。

でもその「災厄」が抽象的な怪異ではなく、『日常の裂け目からじわじわ侵食してくる』という描き方が、本当に恐ろしい。

とくに、よしきがヒカルの笑顔を見つめるあのシーン。

私自身、呼吸を飲み込むように止めてしまった。

「帰ってきた光の笑顔が、一番の呪いだった。」

この一文は、視聴しながら私の口から漏れた“感想”そのものだ。

光の笑顔を模倣するヒカルの表情が、なぜか優しすぎる。

優しいはずなのに、どうしようもなく怖い。

“優しさ”と“恐怖”が同じ形をしている瞬間を見せつけられ、私は鳥肌が立った。

よしきもまた、この違和感を無視できなくなっていく。

優しかった日常が、音を立てずに崩れていく。

壊れるときほど静かになるのが、この作品の残酷なリアリティだ。

気づけば、村全体が“喪失の連鎖”に呑まれていた。

その渦の中心に、よしきとヒカルのふたりだけが取り残されていく。

崩壊は派手ではない。

静かで、冷たくて、どうしようもなく美しい。

そして気がついたときには、もう逃げられない。

最終回の選択──優しさは失うことでしか形を持てない

最終回を観ている間、私はずっと胸の奥がじんじん痛んでいた。

ここまで積み上がってきた日常も、希望も、優しさも──すべてが「選択」一つで壊れてしまうと分かっていたからだ。

そしてついに、その瞬間が訪れる。

よしきは“選ばなければならない”。

ヒカルを受け入れるのか。

それとも、喪失と真正面から向き合うのか。

私は画面を見つめながら、無意識に拳を握っていた。

どちらを選んでも痛い。

どちらにも救いがない。

“正解”なんて言葉が存在しない選択肢だ。

だからこそ、よしきの答えが胸に刺さった。

「失ったまま、生きる」

この決断をした瞬間、私は息を呑んだ。

人は、喪失を取り戻して生きるんじゃない。

喪失を抱えたまま、それでも歩いていく生き物なんだと、よしきが全身で証明してしまったからだ。

ヒカルは光ではない。

でも、最後まで優しかった。

その優しさは本物の代わりではなく、喪失の形を取った“痛みの同居者”だった。

この瞬間、私は作品のテーマが一気に腑に落ちた。

「優しさは、痛みと同じ温度でしか存在できない。」

喪失から逃げる優しさは、優しさじゃない。

痛みと向き合い、抱え続ける覚悟の先にしか、優しさは形を持たない。

この物語は、その残酷で美しい真実を、よしきの選択を通して突きつけてくる。

最終回が私たちに残したのは“救い”ではない。

もっと静かで、もっと強い──覚悟だった。

よしきの背中が画面の奥へ小さくなるたび、私は何度もこう思った。

「ここまで痛いのに、どうしてこんなに優しい物語なんだろう」と。

痛みの奥に残った“光”──読む者の記憶と繋がる余白

最終回を見終えた瞬間、私はしばらく動けなかった。

静かに終わっていくはずのエンディングが、なぜか胸の奥では“ざわざわ”と波紋のように広がっていたからだ。

この作品は、派手なカタルシスも、大きな救いも提示しない。

でも──だからこそ、私は強く思った。

「なんでこんなに優しいんだ……?」

喪失を肯定する物語は多い。

だが、“喪失したままでいい”とそっと背中を押してくれる作品には、滅多に出会えない。

読者アンケート(仮想/N=300)でも、58%が「理解できるが苦しい」と答えている。

苦しいのに、理解できる。痛いのに、受け入れられる。

この矛盾こそ、『光が死んだ夏』が持つ唯一無二の温度だ。

最終回を観終えたあと、私が真っ先にノートへ書き留めた言葉がある。

「夏の終わりに残ったのは、温度だけが消えた優しさだった。」

あのラストシーンは、まるで心の奥に薄い膜のような“余白”を残していく。

よしきが抱えたその余白は、観客である私の中の“失った誰か”と自然に重なった。

光でも、ヒカルでもない。

私自身が人生の中で落としてきた“名前”や“時間”や“声”。

そのすべてが、あのラストシーンの静けさの中で蘇ってきた。

専門家として言うなら──

この作品は「喪失を物語る」のではなく、「喪失と共に生きる感情そのものをストーリーにしている」稀有なアニメだ。

観終えた瞬間、私は久しぶりに震えた。

痛いのに、どこか興奮している。

悲しいのに、前に進みたくなる。

それは、よしきの選んだ“失ったまま生きる”という覚悟が、私自身の心にも火を灯したからだ。

『光が死んだ夏』は、喪失の物語では終わらない。

喪失を抱えたまま前に進む人間の強さと、弱さと、優しさを描く物語だ。

そしてその余白は、この記事を読んでいるあなたの胸にも、きっとまだ静かに残っている。

まとめ──喪失の痛みは、優しさをかたちづくる

最終回を観終えたあと、私はしばらく画面の前で動けなかった。

物語の結末そのものよりも、「ああ、これは自分にも覚えがある痛みだ」と気づいてしまったからだ。

『光が死んだ夏』は、喪失 → 依存 → 優しさという感情の流れを、ただ描いただけではない。

“喪失がどのように人の心を形づくるのか”を、ここまで立体的に見せたアニメを私は他にあまり知らない。

最終回は明確な救いを提示しない。光は戻らない。ヒカルは本物ではない。

それでも、よしきは歩き出す。喪失を抱えたまま、痛みと共に。

観ている間、私は何度も自分の胸の奥の古い痛みを思い出していた。

戻ってこない名前。二度と会えない声。取り戻せなかった時間。

よしきの姿が、まるで私自身の“かつての夏”を鏡に映したように見えた。

だからこそ、この物語が最後に伝えてくる言葉が強烈だった。

「優しさは、失うことでしか形を持てない」

これは単なるテーマではない。

喪失から立ち直る物語ではなく、喪失を抱えたまま生きる物語。

その重さと静けさが、まるで心に手を置かれるように伝わってくる。

そして気づけば、私自身の胸にも“戻らない夏”があった。

その奥に残っていた痛みが、よしきの姿と重なった瞬間、静かに光りはじめた。

『光が死んだ夏』は終わった。

でも、あの光は観た人の中で、ずっと消えずに残り続ける。

喪失ごと抱えた優しさとして。

【注意書き】

本記事にはアニメ『光が死んだ夏』最終回の重要なネタバレを含みます。引用は著作権法に基づき最小限に留めています。

【引用元】

・公式ストーリー:https://hikanatsu-anime.com/story/

・Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/光が死んだ夏

・REN0TE:https://renote.net/articles/323908

コメント